Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 59 >>

2024/08/09

8/8のM7.1

8月8日の16時43分に日向灘沖でM7.1の地震があった。深さは30kmと比較的深い。その後の余震が20km、10km、きわめて浅い、と続いた。そこで、GPS電波による電子密度を見てみた。

上が17時00分、次が17時20分の電子密度だ。能登半島地震とは違って、電離層に電子が到達する速度が遅い。また、震源の上だけでなく太平洋火山帯に沿って電子密度の上昇がある。

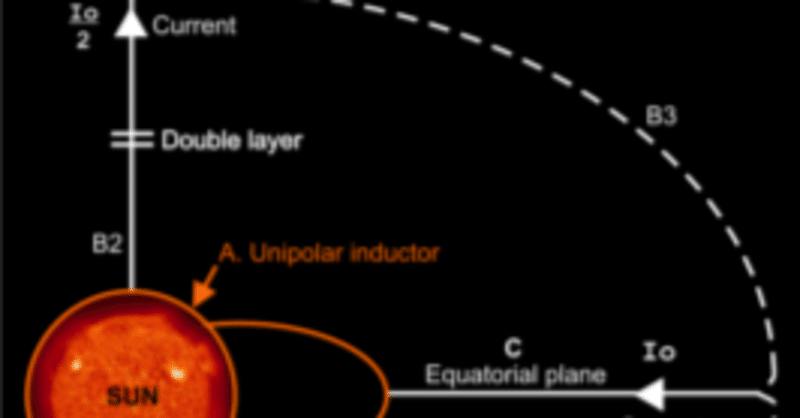

これは本震の位置がマグマの下だったため、いったん電流がマグマに流れ、広範囲に広がったと考えられる。余震もそれほど大きくはない。マグマが地表との間に入ったため、上部の分極があまり強くなかったためだと思う。余震は数日でなくなる可能性がある。

問題は南海トラフ地震との関連だが、電気的地球科学ではそもそもプレートを否定しているので南海トラフ地震も存在しないと考えている。しかし、8月8日に再びXクラスのフレアが生じている。2,3日は地震が危ない。

追記:8月10日にオホーツクでM6.5、深さ406kmの比較的大きな地震が起きていた。

2024/08/08

やはりあった古地磁気批判

立て続けの更新になるが、非常に気になった論文を見つけたので紹介しておきたい。

古地磁気データは信頼できるか?:古地磁気の批判的分析

PDFなのでダウンロードするときは気を付けてほしい。内容をアブストラクトから紹介しておく。

分析試料の選択に関する古地磁気学の前提条件や仮定を徹底的に分析すると, 古地磁気学のおもな前提や仮定はいずれも再考すべきものであることが明らかになる. 古地磁気学における試料選択の基準や実際は, 573 ~ 673 K (緑色片岩相下部) に達する試料採取を許容しているが, 第一鉄イオンから第二鉄イオンへの変換 (transformation of ferrous to ferric iron : TFFI) を考慮すると, それら成分は信頼できるものではない. Van der Voo (1990) は 1950 ~ 1960 年代の古地磁気データは信頼できないものとして棄却し, これらのデータにもとづくすべての結論-大陸移動や極移動の根本をふくむ-を疑問視している. この分析から明らかなように, 古地磁気学は, 妥当でない前提や仮定, および信頼できない試料選択に基づいていて, 信憑性のない解釈からデータや結論を描き出し, その結果, すべてとはいわないまでも, ほとんどの結論がそれらから導かれたものである.

論文の結論はさらに厳しい。古地磁気学は地球科学からいったん排除して、全く別の磁気の原因を必要としている。古地磁気学に則った大陸移動説も見直すべきだろう。

古地磁気学は多数のまちがった前提と仮定にもとづいていて,また,データと解釈を信頼できなくしている試料選択にもとづいていて,すべてではないにせよ,ほとんどの結論が導かれている,というのがこの論文の最終結論である.

2024/08/07

2018年アナククラカタウ火山の津波は海底放電ーその2

アナククラカタウ火山の津波についてもう少し書いておく。じつは筆者は地すべりの専門家ではないが、専門家と同じくらい地すべり現場を見た経験がある。そこで気になったのは、アナククラカタウ火山が噴火した後の23日の画像だ。

赤い線が崩壊したとされる部分だが、前の記事で示したように噴火前の島の形状と比較すると崩れたのはほんの少しか、あるいはほとんど崩れていない。

青い線は筆者がいれたもので、くぼ地になっている。この地形は地すべり地でよく見られるもので、下側の土砂が移動することで斜面が窪むのだ。

上の図の⑤、線状凹地と呼ばれる地形で、大規模な地滑りではよく見ることが出来る。地すべりにも滑るときの速度の違いがある。がけ崩れのように一瞬で滑る場合もあれば、比較的ゆっくりと滑る場合もある。しかし、この地形が現れるのはまだ全体がすべっていない時で、滑る速度も速くない。

線状凹地が現れるのは、斜面の土砂が内部で移動している時で、比較的移動した土砂は多くないのだ。速度も速くないと予想される。海中に落ちても津波が起きるような速度ではない。

もうひとつは、噴火は海底で起きたという報道だ。最初に津波の報道があったとき、地震がないこと、海底で噴火が起きたと伝えられたと記憶している。最初の記事は見つからなかった。Gardianの記事はその後、何度も書き換えられているらしい。23日の画像で分かる通り、この時点では島の大半はそのまま残っているが、その後の海底噴火に飲み込まれ、島は一度完全になくなる。セントヘレンズ山、磐梯山のように山体が吹き飛んだのだ。しかし、これほど激烈な崩壊があったのに、津波は観測されていない。最初のわずかな崩壊で津波が起きたのなら、島全体がなくなるほどの崩壊ではもっと大きな津波が起きてもおかしくないはずだ。

やはり、津波が起きたのは噴火が海底で起きたときの電流による放電が原因と考えたほうが良い。海底にマグマが放出されると、最初だけ大きく放電が起きるようだ。ハワイのキラウエアでは長い距離をマグマが流れていくうちに電流が周囲に拡散するので、海に入っても放電は起きない。アナククラカタウ火山の噴火では火山雷が良く観測されているので、流れている電流も大きいことが予想できる。

2024/08/06

2018年アナククラカタウ火山の津波は海底放電

SF乱学講座に行って来た。東京は無茶苦茶暑い。講座の中で2018年(12月22日)インドネシアで地震を伴わない津波が生じたと説明したら、ブルーバックスに山体崩壊が原因と書いてあると言われた。しかし、このときのアナククラカタウ火山の噴火は海底噴火だった。

動画の冒頭に出てくる噴火は津波の前に別の噴火口から噴火している様子。津波が起きた噴火は22秒から出てくる。この動画のように海中から激しく溶岩が噴き出ている。公式な津波の原因は海底地すべりとされているが、すべった場所は確認されていない。衛星写真で崩れたとされる場所があるが、ほんのわずかだ。この画像では噴火後に崩れたとされる部分が見当たらない。右が噴火前。

その後、海底噴火は拡大して5日後には島の大部分が水没した。噴火は1か月続いて新しい島が出来た。ネットでググると山体崩壊の津波はたくさん出てくる。アラスカの湾では、急斜面が崖崩れを起こして対岸に津波が押し寄せた記録もある。地震も噴火もなかった。しかし、アラスカでは深さが0kmという地震が良く起きる。海中で放電だけ起きたら、どうなるだろう?

電気的地球科学では地下のマグマには高圧電流が流れていると考えている。2018年の地震のない噴火で津波が起きたのは、海底に露出したマグマの電流が海水に流れ、大爆発を起こしたのが原因だ。

2024/07/18

SF乱学講座で話します

SF乱学講座 2024年8月予定

演題:放電 ―電気的地球科学で解明する地震の謎

開催日時:2024年8月4日 日曜 18時15分~21時

会場:高井戸地域区民センター3階第4集会室(京王井の頭線「高井戸」駅下車)

参加費:1000円

内容紹介:地震は放電現象だった。

このブログやnoteで書いてきたことをまとめて解説します。