Category: Uncategorized

Pages: << 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20 >>

2017/12/24

潮の満ち引きは電離層がずれるため

自然現象の説明には不条理なものが多い。中でも潮の満ち引きは、無理やり感が満載していた。ここでは非常に単純な説明をしてみたい。まず、前提条件は電離層はプラス、海水はマイナス、月はマイナス、これだけだ。

もう、説明するほどもないくらい単純な仕組みだ。月のマイナスに電離層のプラスが引かれるため、少しだけ電離層がずれる。月側の電離層にはプラスのプロトンが集まってくるので、プラスが強くなり、マイナスの海水が引かれて盛り上がる。反対側では、電離層が低くなるので、近づいたプラスにマイナスの海水がより強く引かれ盛り上がる。

http://seppina.cocolog-nifty.com/blog/2015/12/jjy-e6af.html

JJYの受信強度「セッピーナの趣味の天文計算」から引用。

JJYは長波なので、60km~90kmにあるD層の変化に対応している。2015年12月23日の満潮は、おおよそ15時。このグラフでは16時に低下が見られる。干潮の21時にも同じ傾向がある。受信強度の変化は電離層の高さを反映しているので、干潮、満潮が関係していることがわかる。

重力の頸木から逃れると、すべては電気で動いていることがわかる。

追記:月の反対側も満潮になるのは、遠心力のためとする説明が多い。しかし遠心力なら常時働いている力なので、干満の差を作ることはない。

2017/12/22

気圧の変化は電位差が作る(1)

高気圧といえば、天気のよい日が多い。大気の流れを見ると、上空の大気が吹き降ろすために気圧が高くなっていると説明される。しかしいっぽうで、太陽の光で暖められた空気が上昇して、雲ができるとも説明される。上昇気流があるのは低気圧だ。気象学はなぜか矛盾の多い学問だ。

気体には遠心力が働かない、と以前書いた。気体を閉じ込めた箱をぶん回しても、気体分子の速度のほうがはるかに速いからだ。エドヴェシュの実験は重力質量と慣性質量の等価性を示した。遠心力は慣性質量だ。エドヴェシュの実験の可否は置いておくとして、遠心力が働かなければ、等価原理によって重力も働かないことになる。

以上は「気体には遠心力が働かない」で説明したとおりだ。大気圧は、大気電圧の電位差によって生じている。すると、高気圧、低気圧の発生も、温度による大気の膨張ではなく、電位差の変化によって生まれると考えられる。

電離層の電子密度を見ると、極付近から赤道付近にかけて、密度が上昇していることがわかる。電離層はプロトンがたまっているため、プラスが優勢だ。電子密度が高いということは、電離層のプラスが抑えられるので、電位差が低めになるということだ。極付近での電位差が高く、赤道付近では低くなる。

赤道には低気圧帯があり、極には高気圧帯がある。中緯度にも高気圧帯があるが、この理由はべつにある。続く

2017/12/19

数学は道具に過ぎない

ABC予想でなんだかニュースが賑わっている。新聞の1面にも載った。しかしゲーデルの不完全性定理もそうだったが、数学は役に立たないことが多い。

物理学者の中には、自然界は数式で成り立っていると考えている人がいるそうだ。たまに論文を読むといきなり数式の変形から始まることがあって、面食らう。論文の中には、数式の変形だけで終わっているものもある。

17世紀、イギリスで王立協会が設立され、資金が寄付され授業が行われるようになるが、寄付の条件には、産業の役に立つこと、という条件があった。しかし、なかなか役に立つ授業は多くはなく、あとでクレームがついたらしい。

しかし王立協会は科学の振興を常に考えていて、市民向けの講義をちょくちょく開いた。ファラデーも市民講座の講壇に何度も立った。ファラデーの講演は人気が高く、ローソクの科学として出版された。いまなら、さしずめデンジローといったところか。

私たちは科学の描く自然界のイメージを、視覚的に捉えることが多い。数式でイメージできる人はまれで、それには特殊な訓練が必要だ。アーノルト・ゲーレンは道具的理性と呼んだ。道具的理性は、最初は意識して行う思考が何度も繰り返されるうちに、無意識的に行われるようになる、という人間意識のメカニズムだ。ところがこの道具的理性には欠陥があって、一度間違った論理が組み込まれてしまうと、それを修正することが難しくなる。

いっぽう、視覚的なイメージには間違いが少ない。現実の現象と照らし合わせることが可能だからだ。フック、ファラデーといった実験家はこのイメージ力が優れていた。きわめて直感的な論文を書いた。要素が多くなり、相関が複雑になるとイメージが難しいということもあるが、現代ならコンピュータがある。

DNAの二重螺旋は、発見された当時は複雑な構造で、図に表してようやく理解された。ベンゼン環も夢に現れて発見されたらしい。原子の構造は、20世紀初頭にラザフォード、ボーアがイメージしたが、その根底にあったのは、電気力線だった。マクスウェルの考えた電気力線は、プラスとマイナスが途中で中和するというものだった。原子核は、プラスの電荷しか、外側に影響しない、と考えられたため、マイナスの電子は、原子核の周囲を必死に回転しなくてはいけなくなった。

この電子が軌道を維持するための仕組みが数学によって説明された。波動関数の導入だ。しかしこれは科学にとって本末転倒な事件だった。電子の軌道が説明できなければ、それを組み立てている原理を疑うべきだった。

電気力線は中和しないのだ。

これはファラデーがイメージしていた力線のイメージだ。クーロン力は、まっすぐに伸びる線として考えられていた。個々の電荷から発せられた力線は、途中、干渉することなく物体に届く。物体内部でそれぞれ別個に及んだ力のベクトルが合成される。

原子核内部にマイナスの電荷があれば、電子は回転する必要がなくなる。マイナスの電荷は中性子が持っている。中性子は原子核から出ると約15分で陽子と電子に崩壊する。中性子は陽子に直接電子がくっついてできている。この電子がもつマイナスの電荷が原子核から一定の距離に電子をとどめる力を発揮するのだ。陽子のプラスが電子をひきつけ、原子核内部の電子のマイナスが反発する。

本来道具であるべき数学を自然現象と考えてしまったことが量子力学という壮大な空想を生んでしまった。21世紀は100年前におきた科学の間違いを正す世紀になる。

2017/12/17

宇宙は真空

真空とは、空気がない状態のことだけれども、じつはまったくない状態を作るのは難しい。私たちの日常にも真空は存在する。少し前なら、テレビのブラウン管、真空管のなかがそうだった。しかし真空といっても空気がまったくないわけではなく、1cm^3あたり10^12~14くらいの分子が存在する。1気圧では2.9x10^19個なので、1万~10万分の1程度の差しかないことがわかる。

http://www.asahiseiki.co.jp/vacuum/about_vacuum より

真空管レベルの真空度は、100km上空のオゾン層の上、オーロラが発生する高度に相当する。人工衛星などが飛び交う300km以上上では、10^9と分子の数が減少する。これがバンアレン帯の外側になると10^5程度となる。太陽系の外では急激に分子が減少して、1cm3あたり2,3個になる。太陽系の中は、太陽風の影響で、真空度が低い状態だ。

それでも、真空管内部より7,8桁も分子が少ない。これがどういう現象を起こすのか、想像してみてほしい。真空管内部では、ヒーターによって金属片が熱せられ、プレートにプラスの電圧がかけられる。すると熱電子がプレートに向けて放射される。真空管内部で熱電子そのものを見ることはできない。電圧が低いため、電子のエネルギーも低いからだ。放電の状態は暗放電というもっとも低いレベルになる。

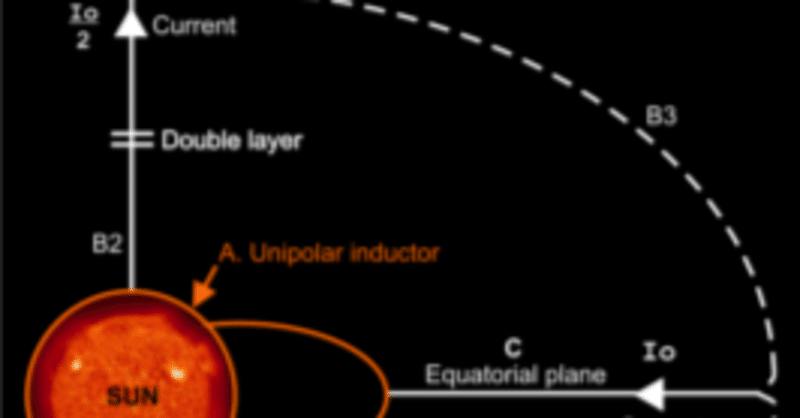

また、重要なことは、太陽系内では太陽風の成分であるプロトンと電子が充満しているということだ。荷電粒子の流れは、そのまま電流になる。宇宙空間には電流が流れている。地球付近では太陽風の電子は4,5MeVのエネルギーを持っている。40~50万ボルトに相当する。高電圧を持った荷電粒子が地球に吹き付けている。

このような状態をイメージすると地球の公転や自転が、太陽系ができたときの回転や数億年前に起きたといわれる大衝突の慣性で維持されていることは、とても信じがたいことになる。太陽系内にはとてつもない大電流が流れ、電磁気力が吹き荒れているからだ。慣性でちんたら回っているなんて、あまりに空想的だ。

2017/12/16

隕石は摩擦熱で燃えるのではなく放電している

チャリャビンスクの隕石は大気圏に突入すると火球になったが、途中で崩壊した。一般に隕石は大気圏に突入すると大気との摩擦熱で燃えると考えられている。でもこれは間違いだ。

隕石は岩石であり、誘電体だ。宇宙空間で大量の電子を内部に蓄えている。いっぽうの大気は弱いプラスに電離している。これは空気分子が宇宙線でイオンになっているから。その弱いプラスの大気プラズマに隕石が突っ込んでくると、内部の電子が外側に放電する。急激な放電はまるで炎が吹き出るように隕石を取り囲む。

チャリャビンスクの隕石は、内部からの急激な放電が原因でばらばらになった。画像を見ればわかるが、前方に爆発的な崩壊が起きている。これは、前方から来るプラスの大気に対して放電が起きたためだ。

1908年にシベリアで起きたツングースカの大爆発も、大気に突入した隕石が内部からの急激な放電で爆発したと考えられる。

追記;上の記事を読んでほしいが、火球や隕石が光りだす高度は200km~90km付近だ。このあたりは、真空管内部と同じくらいの真空度だ。大気との摩擦で光るのなら、もっと下の大気が濃い部分からではないだろうか?