Category: Earth Science

Pages: << 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 23 >>

2019/07/31

地球と太陽系の歴史①

地球がどうやってできたのか、見た人はいない。しかし科学はまるで大昔に帰り見てきたように地球の過去を語っている。原始太陽系では、無数のチリや小惑星が回転していた。それが互いにぶつかるにしたがって、徐々に大きな塊に成長していく。微惑星だ。微惑星同士はまた衝突を繰り返し、互いに大きさを競った。ついにそのなかでも大きな微惑星が現在の地球の位置に居座った。この原始地球は衝突のエネルギーでどろどろに溶けていた。マグマオーシャンと言う。地球内部にコア、マントル、地殻といった階層構造があるのは、マグマオーシャンのとき、引力で比重の重い物質が中心に落ち込んだのが原因だ。しかし落ち着いたと思ったその数千万年、あるいは数億年後、再び自分より少し小さな惑星が衝突した。衝突の衝撃はすさまじく、地球は中心にもう少しで及ぶほどの損害を受けて、中身を吐き出した。その一部は、回転しながら、小さな衛星になって、地球の隣にとどまることになった。

これがジャイアントインパクト説による、地球と月の成因だ。地球が公転しているのは、ちり芥のときに得た慣性力であり、軸が少し傾いて自転しているのも、数十億年前の衝突で得た慣性力なのだ。数十億年前に地球は永久運動に入ったらしい。

ジャイアントインパクトからまた数億年経って、現在より38億年前に粘土鉱物の鋳型に偶然入ったアミノ酸が`遺伝子の原型を作った。自己複製ができるまで何年かかったかは不明だが、原始的微生物が誕生した。生物の進化は省略する。

地球の成因と生命の誕生は概ねこのように考えられている。しかしこのストーリーには、原理的におかしな箇所がいくつかある。まず、小惑星や岩石が衝突すると反動で吹っ飛んでしまい、合体することはない。彗星や小惑星に着陸しようとした観測機が、バウンドしてうまく着陸できなかったことからも、微小重力下では、微惑星は衝突して合体することはできない。したがって、衝突で大きな惑星が生まれることはない。衝突のエネルギーでどろどろに融けたマグマオーシャンもないことになる。

初期の地球に火星ほどの惑星がぶつかったジャイアントインパクト説もおかしい。もし火星ほどの惑星がぶつかって地球が粉々になったとして、そのかけらが重力でまとまることはない。ぶつかってばらばらになって、どこかに飛んでいくだろう。月はまったく別の原因で地球にとらわれた衛星だ。

また、いくら真空で無重力の宇宙でも、何十億年も一度得た慣性力だけで、惑星が公転し続けたり、自転することはできない。宇宙空間にも微小な物質があるので、抵抗が生まれる。地球は太陽からの太陽風プラズマを受けているので、非常に大きな抵抗の中を、公転し、自転している。なんらかの動力がないと止まってしまう。

ではどうやって地球は生まれたのだろうか? それは60個以上も衛星を持つ木星にヒントがある。金星は3500年前に木星からやってきたという目撃も残っている。金星と同じように地球も木星からやってきたと考えられる。一部では地球は土星から生まれたとする場合もあるが、それだと土星の輪が壊れてしまう。土星の輪はそれほど古くないというが、地球も想像よりずっと新しい惑星だ。何回かに分けて、地球の生まれた原因と太陽系の歴史を考えてみたい。

2019/07/08

気象学の間違いは奥が深い

私たちは21世紀になって、科学の世界に住んでいると思っている。しかし、身の回りにスマートホンやコンピューターが溢れかえっていても、それらを動作させている原理を知っている人は少ない。ましてや、自然のなかにある複雑で微細な現象を、根本から考えている人は、ほとんどいない。電気的地球科学は、自然を組み立てている仕組みを解明しているが、わかってきたのは、自然はめちゃくちゃ複雑だ、ということだ。20世紀までの科学は、自然の背景にある単純な原理を模索してきた。それが数学中心の物理学を生んでしまった。

相対性理論、量子力学、プレートテクトニクスが間違っていると指摘してきた。さらにおかしな間違いが多いのは気象学だ。気象学は地球科学の一分野のはずなのだが、かなり変な状況になっている。

現在の気象学では、気圧の変化は温度差によるとされる。太陽光で温められた空気が移動すると風が吹いて高気圧、低気圧が生まれる。では大気圧がどうやって生まれているかと言えば、下から上に積み重なった空気の柱の重さが大気圧の原因と説明される。

しかし、「気体には遠心力が働かない」で説明したとおり、大気圧の原因は重力ではない。わずかにプラスに電離した大気が地表と電離層の間に生じる電圧差で発生している。気体は弾性流体なので開放系で圧力を伝えることは出来ないのだ。

さらに雨が降る原因もおかしい。地表から蒸発した水分を含む大気が上昇して温度が下がると過飽和状態になって、雲になる。雲が結露すると水になって雨が降る。ちょっと考えただけで、過飽和状態の空気が一部雲になると、過飽和ではなくなるので、雨は降ってもほんの少しだ。雨はオゾンと水素原子と電子が空中で合成されて降る。

雷もおかしな説明をされている。積乱雲の中で氷の粒がこすれあって、静電気がたまっていくなんて、どう考えてもおかしい。氷の粒がこすれて静電気がたまるなら、猛吹雪の中を歩くと感電して死んでしまうはずだ。雷は、積乱雲にチャージされた電荷が上昇気流で上下が急激に離れることで電圧が上昇する。積乱雲にたまる電荷の元は、電離層から降りてくる大気電流と地表から上昇する電子だ。大気は誘電体バリア放電している。

台風や竜巻が回転する原因として説明されているコリオリの力も変だ。電気的地球科学ではコリオリの力は、つるしたワイヤーが磁場を横切るときに生じるローレンツ力だと指摘している。

さて、こうやって説明してきても、たいていの人は、気圧が電位差で生じる、という所で躓いてしまうだろう。イオン風を知っている人は少ないし、弾性流体をイメージできる人はもっと少ないからだ。気象学は、なぜ?と考えるのではなく、丸暗記で覚えてしまう人が大多数であることも重なっている。誘電体バリア放電などは、ほとんどの人が知らない。この記事を読んで関心を持った人は、自然を理解するための基礎知識が電気にあることを考えて欲しい。

2019/06/26

プレートテクトニクスも間違っている

現在の地球科学の柱であるプレートテクトニクスの間違いも指摘しておくべきだろう。ごく少数の地震研究者は、すでにプレートテクトニクスに依拠しない理論を求めている。プレートテクトニクスでは、地震がなぜ起きるかさえ、説明できないからだ。

プレートテクトニクスは、大陸移動説と地球の構造を決めたキャベンディッシュの実験が根底にある。キャベンディッシュの実験が間違っていることは、何度も指摘してきた。キャベンディッシュの実験によって、地球の比重が決定され、コア、マントルといった内部構造が推測された。

大陸移動説は、キャベンディッシュの実験が導いた地球の構造によって説明されている。大陸移動説は、北米大陸、南米大陸がアフリカ大陸の海岸線と類似していると言うことから発想された。これだけでは、大陸移動説は地球膨張説でも説明できる。プレートテクトニクスが優勢になった理由は、海溝の存在だ。

http://contest.japias.jp/tqj2000/30295/mechanism/earthquake/trench.htmlより

海溝とは、上の図のように説明されることが多い。海洋プレートが大陸プレートにぶつかって沈み込んでいく。かなり鋭角な地形を想像しているかもしれない。しかし、海溝の実際の様子は以下のようになる。

これはGoogle Earthで日本海溝を表示させた画像だ。海溝の底はだらんとした窪みになっている。プレートが沈み込んでいくのなら、上に乗っている地殻や土砂が押されて、急峻な崖を作っているはずだが、そういう地形はない。また、片方のプレートがもぐっているなら、そこにあるべき玄武岩層が存在しない、という岩石学からの指摘もある(「地球の半径」星野通平)。

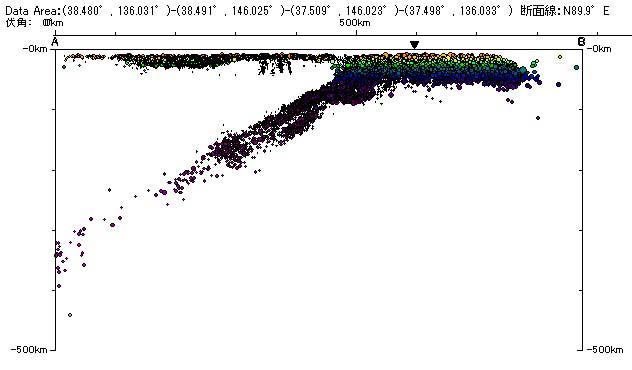

第6図 東北地方の三陸沖(北緯38°)を切る東西断面での震源分布.http://www.dino.or.jp/shiba/eqdist.htmlより

上の図は、よく見かける地震分布からプレートの沈み込みを説明するものだ。地震の原因をひずみと考えていると、この図はかなり説得力がある。しかし、電気的地球科学では、海溝の凹みは、内部にあるマグマが6000mの海水の圧力で凹んだものであると推測している。マグマの周囲に震源が分布するのは、マグマに流れる電流が周囲の岩石に流出して放電しているからだ。マグマ内部は電気抵抗が低いので、放電しないため、上の図のような分布になる。

また、プレートテクトニクスの重要な根拠になっているマントル対流(現在ではプルーム)は、プレートの下に比較的柔らかな層、マントルミレフィーユが発見され、対流によるプレートの駆動は否定された。すると、今度はプレートが沈み込んでいくことで、プレート全体がマントルに引っ張られていると言い出した。海嶺から押し出す力でプレートが動くと言う場合もある。マントル対流があったとしてもプレートは動かないのだ。

それでもGPSによる計測でプレートの移動がわかるという。

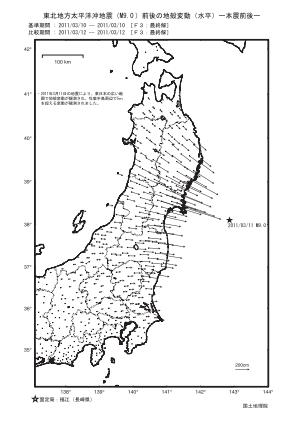

この図は国土地理院が311のときに動いた地殻を矢印で示したものだ。確かに大陸側が東に動いている。しかし、肝心の海洋側はGPSでは測定できない。大陸プレートが一方的に動いているだけだ。だが、こうした沈み込みのない地殻の移動も、地球膨張説なら矛盾なく説明できる。現在では、地球膨張は氷河期に、急激に膨張が進むとわかってきた。

まとめてみよう。

地球の階層構造を推測したキャベンディッシュの実験の間違い

プレートを動かす根拠の喪失

海洋プレートの沈み込みが確認できない

以上の理由でプレートテクトニクスは理論として放棄しなくてはいけない。

2019/06/14

天変地異説による火山の形成

現在の地球科学は斉一説といいます。地球はいま見ているように穏やかでゆっくりと変化してきた、と考えています。すべての地球科学的現象は、斉一説が前提になっています。もうひとつ、天変地異説があります。天変地異説では、急激な変化が地球上に訪れて、山や海が一瞬で出来たという考え方です。

天変地異説は18世紀末に博物学者のキュビエによって主張されました。解剖学と化石の研究から過去に何度かの生物の絶滅があったことを解明して、その原因を大洪水と言った天変地異に求めたのです。一方の斉一説は、地質学者のライエルが主張しました。ライエルは地層が非常に長い時間をかけて形成されるとし、現在も続いていると主張したのです。斉一説と天変地異説は19世紀に議論が戦わされましたが、斉一説が有力になって、現在に至ります。しかし、斉一説では説明ができない現象がたくさんあります。火山もそのひとつです。現在、電気的宇宙論では、天変地異説に基づいた地形形成を主張しています。

電気的宇宙論では、古代の地球に惑星が近づいて、大放電を加えたと予想しています。宇宙空間では、惑星は大量の電気を蓄えているからです。近づくと電位差で放電します。放電は、互いに岩石を交換する場合があります。溶接では、金属が溶けて滴り落ちることがありますが、惑星間の放電でも同じことが起きて、溶けた岩石が滴り落ちるのです。

溶けた岩石が滴り落ちたのが、火山です。放電の電流は巨大だったので、電流は地下のマグマにまで達して、岩石を溶かしました。南米大陸は西側のバソリス(花崗岩地帯)から東に向けて低地が広がっています。アマゾンを含む低地は、地球が拡大したときに内部から岩石が湧き出て、平らに広がった場所です。

左から富士山、大室山、岩木山です。大きさはちがいますが、形はそっくりです。プラズマによる現象は、大きさの違いを乗り越えて、同じパターンが作られるという特徴があります。

山形県の中央にある月山は、火口が存在しないのに火山とされています。火口は、電流がマグマに達しないと出来ないのです。おそらく1000mを越える山の多くは、惑星規模の放電で溶けた岩石が滴り落ちて出来たと考えられます。

「神話から見た日本列島の作られ方」で説明したように、放電が火山を作ったのです。火山灰は、岩石が放電を加えられたときに内部から粉砕されたものです。高温が発生したので、溶けてガラス質が混じっています。いまでも火山が時たま噴火するのは、地下40kmほどに存在するマグマまで電流が流れたため、途中の岩石が溶けたままだからです。

天変地異説は、それが起こったとき周囲の生物がすべて死んでしまうので、目撃者が残りません。そのため、わずかに残った言伝えや神話があるだけなのです。

2019/05/29

暑はなぜ夏いのか?―その2

地球のモデルからはずれ、なぜ夏は暑いのかを続けたい。2019年5月26日の佐呂間では最高気温が39.1度を記録した。午前3時30分の気温が16.8度だったのが夜明けとともに急激に気温が上昇していって、13時50分に39.1度になった。

通常の説明では、太陽光は地面を温め、地面付近で温まった空気が上昇して周囲が暑くなる、と説明される。空気は透明なので太陽光が直接空気を温めることはない。

ところで、夜があけて急激に温度が上がるのは、砂漠でよく見られる。サハラ砂漠では40度を超えるのは珍しくない。何がこんなに気温を上げているのだろう?

砂漠には砂がある。

モロッコ王国ワルザザト地方メルズーガ・メルズーガ砂丘 B

産業技術総合研究所須藤定久研究室より

砂の成分はほとんどが石英だ。石英は圧電体でもあるが焦電性を持つ。太陽光を浴びると分極するのだ。分極は周囲の大気をイオン化する。光が空気分子を媒体にして伝わることを思い出して欲しい。イオン化した空気分子に電界のパルスが伝わるとイオンの電子を振動させることで、周囲に電磁波を放射する。このとき、電子は原子核に電気引力でゆるくつながれているため、太陽光の振動はコンプトン効果で少し長い波長に変換される。赤外線側に太陽光のスペクトルがずらされると予想できる。

佐呂間は、去年の暮れから地震が続く胆振地方の東側にあたる。胆振地震は余震が何度かあったが、いずれも震源の深さは40キロと少し深かった。地震を引き起こした電子の流れが、地球の自転方向に引かれながら、北海道の東部の地表に湧き出た。地表に湧いた電子は大気をイオン化、ちょうど晴天にあたって、空気が高温になった。

一般化すると北半球が夏になると太陽に引かれ、マントルからの電子の沸き上がりが促進される。地表に出た電子は空気をイオン化する。太陽光はイオン化した空気によって、赤外線側にスペクトルがずらされることで、気温を上昇させる。

これが夏が暑い原因の電気的地球科学での予想だ。