Category: Classic Science

Pages: << 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

2018/06/01

陽子、電子の電荷はニュートリノがもたらしている

ニュートリノと陽子を考えてみた。最近陽子の大きさが計測方法で違うという話題があった。通常の陽子の半径は0.8768x10^-15mとされるが、ミュオンを使った計測方法では、0.8418x10^-15mという値が計測された。理論的にはミュオンを使ったほうが精度が高いとされる。

ミュオンは電子の質量の207倍とされる。水素分子の電子がミュオンに置き換わると、陽子とミュオンの距離は近づく。大量のニュートリノは何をしているで触れたが、陽子からガンマ線が出て電子軌道を維持しているのではないかと書いた。これは少し修正することにしたい。

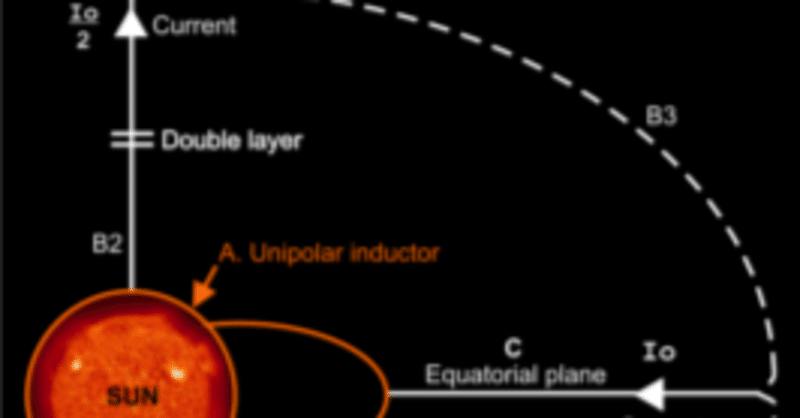

太陽は星間物質を取り込んで太陽風を噴出す。太陽風を受けて惑星は電荷を与えられ、軌道を維持している。太陽の大きさが変化することで、太陽風の吹き出しには振動がある。太陽振動は、太陽自身の大きさを一定に保つ役割と、惑星の軌道を定在波を作り安定化する役割がある。

地球の重力は質量が作り出すのではなく、地殻内部の電子が回転することで放射されるシューマン共振による複雑な力、電磁質量と電気引力によるものだった。重力はエネルギーが必要な力だった。

自然には大きさによらない相似性がある。陽子、電子の電荷は、それ自身が持つ基本的な性質と考えられているが、やはり外部からのエネルギーを受けて発生する力なのではないか? 軌道上の電子も惑星と同じように軌道を安定させる定在波が存在するのではないか?

この2つを考えたとき、ニュートリノの役割が見えてきた。ニュートリノは最も短い電界のパルスで、プラスとマイナスがある。大量の密度を持つニュートリノは、ほとんどすべての原子、電子を伝っている。ニュートリノの電界のパルスは、陽子、電子によって再発生している。これは陽子、電子にニュートリノが電荷を運んでいるのだと考えられる。陽子は大きいため、ニュートリノから受ける電荷が増えると半径が大きくなる。そのため、流出する電荷も増えるが、流出する分が増えると再び半径が減少する。陽子振動が起きている。陽子振動は、電界の定在波を陽子の周囲に作り出す。電子は、定在波の狭間に落ち込むことで、一定の軌道を維持する。原子核の+と-のクーロン力でゆるく固定され、陽子振動(proton oscillation)の定在波でさらに安定化される。

太陽系の軌道と同じ構造が原子にもあった。陽子半径がミュオンで計測すると小さくなるのは、ミュオンから電荷を奪われて、陽子の大きさが小さくなったため、と考えられる。

2018/05/23

大量のニュートリノは何をしている?

地表には1秒間当たり660億個/cm2もの、膨大な量のニュートリノが降り注いでいる。スーパーカミオカンデでは、水に反応させたニュートリノが放射するチェレンコフ光を観測しているが、1日に8個しか観測できない。猛烈に低い反応だ。しかし、これだけ大量のニュートリノが物質を通り抜けていくからには何か役割があるのだろうか?

ニュートリノは、光や電波と同じ電界のパルスと考えられる。電磁波と同じように、陽子、電子が電界のパルスを再発生させることで伝播する。ニュートリノがほかの物質とほとんど反応しないように見えるのは、電界のパルスがもっとも短く、再発生の効率が極めて良いからだと推測できる。ニュートリノは陽子と電子が結合、離散する際に放射されるパルスなので、陽子と電子に共鳴する周波数を持つからだと考えられる。

ところでニュートリノ振動が観測されたという。ニュートリノ振動は、3種類あるうちのミューニュートリノが推測される量より少ないということからタウニュートリノに変化しているためだと考えられている。

(https://j-parc.jp/Neutrino/ja/intro-t2kexp.htmlより)

横軸は、ニュートリノが通り抜けてくる距離だ。地球の裏側からやってくる右のミューニュートリノの数が青線の期待値の約半分しかない。左の電子ニュートリノでは変化がない。

変化したとされるタウニュートリノは、じつはまだ確実に観測されているわけではない。つまりニュートリノ振動はミューニュートリノが分厚い地球の岩石を通り抜けてくる間に減衰したという見方も出来るのだ。また、電気的地球科学ではニュートリノは電界のパルスで質量は持たない。

大量のニュートリノは何をしているのかという疑問もある。1cm2あたり660億個という数字は、原子の数から比べれば、それほど多い数字ではない。比重が1の水なら1gに3.3X10^21個の分子がある。10^10くらいの差だ。しかしニュートリノの伝播が原子を伝って起きていると考えると、ほとんど全部の原子にニュートリノは衝突していると考えられる。

ニュートリノは、原子核に当たって電界が再発生される。ニュートリノの再発生にはほとんどロスがないと考えられるが、原子核にはニュートリノだけでなく、さまざまな電磁波が照射されているはずだ。熱のように赤外線で電界が再発生する場合もある。加えられた過剰な電界を、原子核は放出して安定状態になろうとする。ガンマ崩壊では、励起状態の原子核がガンマ線を放射して安定状態に落ち着く。ガンマ崩壊と同じような現象が、すべての原子核で起きていると想定される。

そこで、奇想天外な予想をしてみたい。電界の再発生で溜まる余剰電界が、原子核の周囲にガンマ線の定在波を生み出しているのだ。

電子軌道は原子核から一定の距離を保つ。電気的地球科学では、原子核の陽子と電子による電気引力・斥力によって、軌道上に電子がゆるく固定されていると考えてきた。しかし、太陽系の公転運動で考えたように、電気引力・斥力に加えて太陽風の定在波が惑星の軌道を安定させていた。同じことが原子の電子軌道でも行われているのだ。

また、電子、陽子の持つ電荷が、ニュートリノによって供給されている可能性もある。永久磁石の磁場は、周囲の熱を吸収することで維持されている。電荷も外部から電界を与えられることで維持されているのではないか?

この予想は、ニュートリノや電磁波の少ない宇宙空間では、とんでもないことが起きることを示している。つまり、電子軌道を安定させるガンマ線の定在波がなくなると、原子が構造を保てなくなる。原子数の大きな元素は、原子核がむき出しになり、衝突を始める。陽子、電子の電荷も喪失する。原子核がばらばらになって、単純な水素原子、陽子に戻るのだ。銀河間、ボイドといったニュートリノを発生させる恒星がほとんどない宇宙では、元素崩壊が起きているのではないか?

2018/05/03

気体と熱

電気的地球科学では、静的原子模型を主張している。量子力学の電子は、原子核周辺に雲のように取り巻く、確率的存在だ。量子力学が描く原子模型が、電気力線の間違いから作られたことを説明した。電子は原子核内部の電子に反発するので、陽子のプラスに引き付けられつつ、電子のマイナスに反発する。

これはヘリウム原子だが、電子は原子核の周囲に引力と反発力でゆるく固定されている。

ゆるく固定された電子は、周囲の電磁波の放射を受け、細かく振動しているはずだ。原子核も振動するが、電子よりはるかに大きいため、電子の振動に比べると小さい。この電子の振動がマクロでは熱として現れる。

閉ざされた容器に入れた気体の温度が上昇すると、圧力が増える。開放系では、体積が増える。原子の外側に面している電子の振動が大きくなるため、原子間、分子間で電気的反発力が増える。気体の熱膨張は、静的原子模型では、電子の振動で説明できる。

追記:ここでは電子の振動と書いたが、じっさいには電子はその場で周回していると思われる。小さな円を描いている。この円の向きがそろうと磁力が発生する。キュリー温度はそろった円周運動が熱でばらばらになるため。

2018/04/30

縦回転のマイケルソン・モーレー実験

youtubeでたいへん興味深い動画を見つけた。「Extended Michelson-Morley Interferometer experiment.」というマイケルソン・モーレーの実験を再現したものだが、いままで横回転で行われていた実験を縦に回転させてみたという。短いので、見てほしい。

横に回転させても、干渉縞は変化しないが、縦に回転させると急に干渉縞が移動する。干渉縞の移動は、レーザー光の経路が変化したことを意味している。

この実験は追試がされている。アマチュア同士が追試をすることはあまり見かけないが、追試した人によれば、縦回転でも干渉縞の移動は見られない、と結論されている。

しかし、コメント欄でも指摘されているが、よく見ると追試でも干渉縞の移動は少しではあるが確認できるのだ。

この2つの実験の差は、回転軸の位置にある。最初の実験装置と追試に使われた装置を比較すると、追試に使われた装置では回転軸がビームスプリッターの近くに置かれている。最初の実験装置では、レーザー光の経路が高低差1m近く移動するに対して、追試の装置では高低差があまりない。

原因を考えてみた。最初、ミラー、あるいはビームスプリッターが上下に回転する重力の変化で動いているのではないかと思った。2つの実験の差は、回転によるモーメントの差ではないか?

しかし、オリジナルの実験で、干渉縞の変化をよく見ると、ある角度で干渉縞の移動が逆向きになる。逆向きになるということは、光の経路が逆に変化するということだ。回転モーメントが原因ではない。

下向きと横向きの光の経路がなんらかの原因で変化していると考えたほうが合理的だ。

電気的地球科学では、光の伝播は粒子が電界のパルスをリレーするからだと仮定している。電界のパルスで、縦回転のMM実験を考察してみたが、うまい説明がつかない。地上の重力はシューマン共振と電位差による電界が原因だ。この2つでもいい考えは浮かばない。何か、別の力が働いているのだろうか?

2018/04/26

科学はコントロールされている

歴史、経済、社会学といった人文分野では、当たり前のように新しい知見が発表され、歴史の真実が明らかになっている。前世紀には、日本の明治維新は民主化のためのひとつの段階と考えられていたのが、現在では、外国資本が先導した内紛であると認識が変わってきた。政府はトリクルダウンを格差解消の手段と主張する。しかし誰もそれを信じてはいない。思想信条の自由があり、言論もまだかろうじて機能しているからだ。

ところが自然科学に目を向けると、あたかも中世の弾圧がいまだに続いていることに気がつく。教会(アカデミズム)の教えに背く科学は、偽科学として糾弾され、社会的に抹殺されるのだ。とくに日本では主流科学と呼ばれる暗黙のルールを持った思想が支配していて、異端思想の排除を行っている。現在の論文による審査システムは、主流科学以外からの科学への参加を遮断している。科学は寡占体制にある。科学にはアカデミズムという機関がひとつしか認められてなく、真理が専門家集団によって独占されているのだ。

多くの人にとって、自然科学に対するこのような弾圧は、深刻な事態とは捉えられていない。科学の真実はたったひとつで、主流科学がその真実に他ならないと教え込まれているからだ。学校は宗教・政治には比較的自由な態度を示すが、科学については、狭量さを隠さない。

さて、いきなりSF的な話をしよう。もし、ひとつの惑星の管理を任された者がいたとする。管理の主な目的は、惑星の住民を外に出さないことだ。あからさまな管理は、可能だとしても強権的な体制になってしまう。住民の反発もあるだろうから、管理のための資源、労力は膨大なものになるだろう。管理者は非常に賢いはずだ。住民には最小限の干渉しか行わずに、目的を遂行しようとする。どうすればいいか?

答えは簡単。科学技術の発達をコントロールすればいい。紛らわしいセオリーを常に中心において、宇宙空間に出て行く技術を開発させない。微妙に間違った学説に賞を与えて、混乱させるのもひとつの手だろう。

20世紀初頭、相対性理論が登場するころ、ノルウエーの物理学者クリスチャン・ビルケランド博士は、太陽が電磁気力で輝いていることを証明した。巨大な真空チャンバーを作って、高電圧をかけて太陽と同じ状態を作り出した。しかし、ビルケランド博士は、なぜか日本に来ている最中に亡くなった。ノルウエーの英雄的人物でもあるビルケランド博士の研究は、アカデミズムの表舞台から消えてしまう。

現代物理学には4つの間違いが入り込んでいると指摘した。万有引力、質量が重力を生む、電気力線の中和、数学的空間だ。

ニュートンに資金を提供してプリンキピアを出版させたのは、資産家の天文学者エドモンド・ハレーだった。万有引力はこれで世に出た。質量が重力を生むことを証明したとされるのは、当時イギリスで2番目に金持ちのキャベンディッシュだった。160kgの鉛の玉を使った実験装置は、相当な金持ちでなければ作ることが出来ない。アインシュタインはイスラエル建国のためのシオニズム運動の英雄に祭り上げられた。相対性理論が周知される背景には、ユダヤの政治活動があった。ファラデーとマクスウェルの関係については、はっきりとわからない点があるが、もともとファラデーが抱いていた電気力線のイメージと現在のイメージは違ってしまっている(マクスウエルはスコットランドの大地主の息子だった)。

これらの4つの間違いは、致命的な技術の停滞をもたらしている。宇宙空間と地上の重力を同じ力とし、質量が重力を生み出すとした結果、重力は手の届かない場所に追いやられた。反重力が不可能になっている。宇宙に行くためには膨大な燃料を必要とするロケットしか開発できない。原子の構造が確率的にしか把握できないため、重要な技術=核変換を実現できないでいる。エネルギーと資源を自由に出来ないため、危険極まりない核分裂しか使えない状態だ。

これらの技術的停滞は、住民を惑星上に縛り付けるための、見えない頚木になっている。住民を惑星から出さないという管理の目的が見事に果たされているわけだ。