Category: Classic Science

Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 >>

2020/10/23

周転円とダークマター

天動説から地動説に替わったのは、地動説のほうが惑星の運動をよく記述できていたからだと言われている。しかし、実際には天動説のほうが惑星の運動を正確に記述していた。天動説では古くから周転円という概念を使って、惑星の逆行などを説明していたのだ。

だが、周転円を使った惑星軌道は非常に複雑で、コペルニクスはなんとかしてこれを単純化しようと試みたらしい。

(参考:http://www.ariga-kagakushi.info/story/copernicus.html)

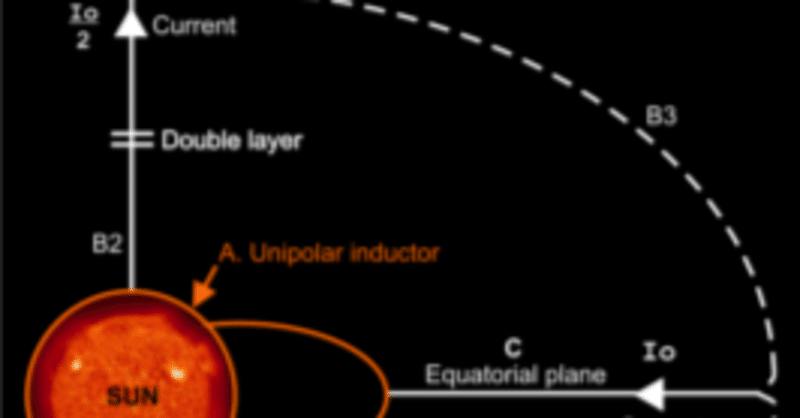

天動説は惑星の軌道を大変よく記述できるが複雑なところが難点だった。これは現在のビッグバン宇宙論によく似ている。電磁気力を排除して、重力だけで宇宙を描こうとしているため、ここかしこで修正するための概念を導入している。ダークマター、インフレーションがそうだ。最近では宇宙が膨張するためのエネルギー、ダークエネルギーまで持ち出してきた。量子力学も同じだ。波動関数を使って軌道上の電子の動きを説明している。周転円が実際には存在しないのと同じでダークマター、波動関数も存在しない。存在しない概念で自然を描こうとしている。

コペルニクスが地動説を主張してからこれが周知されるまで、100年以上かかっている。天文家や知識人は天動説から地動説に宗旨替えしたのではない。天動説を信仰する人々が死に絶えることによって新しい概念である地動説が主流になった。一度信じてしまった概念、思考の枠組み―パラダイムを個人のレベルで変えることは非常に難しい。カルトに落ちた人間を救い出すのと同じように難しいのだ。

電気的宇宙論、常温核融合などの新しいパラダイムは、専門家に対して訴えるのではなく、これから自然科学を知ろうとしている人々に宣伝したほうがいいだろう。電気的地球科学もそうだ。新しい理論を教育された専門家に説明するのは、宗派の違う牧師を折伏するようなものだからだ。それだけに既存の科学にとって代わる理論は、自らが科学であることを確認する必要があることはいうまでもない。

2020/10/04

哲学を失った科学の現在

科学とは何かという問いに対して、科学哲学ではいくつかの回答が用意されている。有名なのはカール・ポパーの主張した反証可能性だ。ある主張に対して反証できるのであれば、それは科学的という考え方だ。たとえば、光速度は一定であるという相対性理論の主張は、光速度を計測して一定でないことを示すことができるので、相対性理論は科学的であることになる。ところが反証可能性が厳密に科学に適応されているかといえばそうではない。古くは宇宙を満たすエーテルが仮定され、物理現象を説明したが、エーテルの存在はいまだに証明されていない。エーテルに替わって場、フィールド、時空が作り出された。これも抽象的な概念で、物理的実在として確認されていないのだ。つまり、反証できない存在と言える。

また、科学者集団の考える常識が科学だという説もある。トーマス・クーンは科学の常識が一気に変わる科学革命を唱えた。クーンの科学革命では、科学者もまた社会的存在であり、集団的意識に支配されていると考えた。集団的意識とはパラダイムと呼ばれる考えるための枠組みである。科学革命では天動説から地動説に移った事例がよく取り上げられる。天動説では説明のできない現象が増えていくと、ある時期に一気に地動説に主流が変わったとされる。科学革命を現在の物理学に適応しようとするのは難しい。現在の物理学でも主流のパラダイム内では説明できなかったり、矛盾が数多く指摘されている。しかし主流科学のパラダイムからはずれた説を主張すると無視されてしまう。ほとんどの研究者は自分の研究がパラダイムの中にあることを自覚できないのだ。科学革命は400年以上たたないと議論できないものらしい。

いっぽうで還元主義というアプローチがある。筆者は電子工作をするが、新しい電子機器を見たとき、どういう仕組みなのかと同時にどうやったら作れるかを考える。自然現象も同じだ。たとえば、地震はどういう仕組みなのかを考えるとき、どうやったら地震を起こすことができるかも考えてみる。工学的に考えれば、岩石にひずみがたまるなんていう材料工学を無視したモデルは、真っ先に却下だ。岩石がばねのようにひずんで力をためるという発想は、現象に相似を用いる呪術と同じだ。

方法論において、自然の仕組みを考えるときに用いられる方法は、呪術と還元がある。呪術は自然現象と似た人間ができる方策をあてはめ、その手順は無視して結果だけを得る方法だ。呪術は魔法と同じで合理性がない。

一方の還元は、自然現象を機械時計のように考える。歯車やゼンマイ、テンプといった部品が組み合わさって時計が動くように、自然現象も物と物が組み合わさり動いていると考えるのだ。ここで重要なことは、空間やエーテルのような想像の産物を仕組みの中に入れてはいけないということだ。なぜなら、物ではない数式や「いまだに発見されていない存在」で説明すると、その現象を再現することが不可能になってしまうからだ。

従来の還元主義では、デカルトは近接作用を採用したとしか説明されない場合が多い。しかし、デカルトが方法序説を書いた後、それまで教会や形而上学のために進めることができなかった科学が、タガの外れたようにはじけたのは、還元主義による実用的科学の提言があったからだ。デカルト以前にも還元主義―機械論はあった。古くはアリストテレスで、デカルトと同時代にはガリレオ、パスカル、ボイルが機械論をけん引していた。いずれも実験家、天文家だった。当時の科学の中心であった王立科学協会は機械論を実践する組織だった。実験主任のロバート・フックは実験からばねの法則など数々の実用的理論を生んでいる。ホッブスは現在では哲学者で文系の人と考えられているが、機械論を主張した精神的中心だった。

こうした17世紀の機械論が興隆している最中にニュートンが登場する。しかしニュートンは敬虔なキリスト信仰を持ち、錬金術に傾注していた。ニュートンの万有引力は、機械論、還元主義に獅子身中の虫を持ち込むことになった。彼は引力だけでは惑星の運動が破綻することを理解していたにもかかわらず、神の力がそこに働いているとしたのだ。すぐにカントは「ニュートン氏の引力だけでは宇宙はいずれ一つの塊になってしまう」と批判した。ニュートンは巧みに理論の中心に神を据えたのだが、これに気が付く研究者は現在でもほとんどいない。

デカルトの考えていた宇宙、惑星から何らかの力が放射され互いにぶつからないように運動している。17世紀から18世紀の知識人が抱いていた宇宙のイメージ。

しかしカントは19世紀に同じドイツ観念派のヘーゲルから批判される。カントは科学と哲学の両方を網羅する自然哲学者だったが、ヘーゲルはもっぱら歴史を扱う文系としての哲学者だった。自然哲学はヘーゲルにはほんの少ししかない。カント以後、ニュートンの万有引力が批判の俎上に上がることはほとんどなくなった。科学と哲学が分離してしまったことが最大の原因だろう。筆者は何度かネット上の掲示板で哲学の重要性を主張したことがあるが、たいていは哲学を科学の下に置く見下した態度が返ってきただけだった。この反応は日本だけではない。しかし科学を科学足らしめているのは、科学史を振り返れば、哲学の存在であることは明白だ。ニーチェは神は死んだと言ったが、ニュートンが巧妙に神を科学の中心に据えていたことはわからなかったようだ。科学の中心に隠れた神をあぶりだすのは、哲学の役目だが現在のネット時代においてもそのような哲学はどこにも見当たらない。

2020/10/02

歴史のない科学のゲーム化

たまにヤフーの知恵袋に回答することがある。めったにベストアンサーにはならないが、質問者と回答者を見ていると興味深いことがわかる。

たとえば、ブラックホールの質問が出ると、不規則で強力な電波源をブラックホールと仮定したというところから説明するとまったく反応がない。他の回答を見るとブラックホールの存在はすでに事実であるところから始まっている。太陽のエネルギー源にしても、重力の圧力で熱核融合するのはすでに解明された事実として扱われている。

ダークマターもそうだ。発端は銀河の回転が中心部と周辺が同じであるという観測結果から来ている。しかし、ほとんどの質問者、回答者はすでにダークマターが「ある」という前提で考えている。これは量子力学を調べたときも同じだった。大学の研究者でさえ、量子力学が作られた20世紀初頭の喧々諤々とした議論を知らないのだ。アインシュタインの光量子説、ボーアの原子模型などは事実として扱われている。ラザフォードの核内電子説は誰も知らない。原子内部のクーロン力は考慮されることなく波動関数が使われている。

質問者も回答者も根本的なところから考えることがない。まるで答えの決まっているクイズの回答のような感じだ。しかしこれは一般の人だけでなく、ほとんどの研究者も五十歩百歩だ。基本的なところに立ち返って考えるということを忘れているようだ。最近読んだ質量に関する数冊の一般書にはキャベンディッシュの実験にふれている本がなかった。

Quoraには現役、退職した研究者が書き込むことがあるが、知恵袋の素人とあまりレベルに違いがない。多少知識が増えているだけだ。たとえば、水素原子の存在を疑問に思わない。量子力学の最初でラザフォードが扱ったのは金の原子だった。ボーアの原子模型も原子量の多い原子核を想定して考えられている。しかし、波動関数で検証されたスペクトルはなぜか水素原子なのだ。陽子1個電子1個の水素原子が実在しないことは以前指摘している。

1980年代に学問領域のたこつぼ化が懸念されたことがある。専門化が進みすぎると全体を見渡すことが難しくなり、学問の進展に弊害が出る、と。今起きていることはたこつぼ化だけでなく、基本を知らない歴史の欠如とも呼べる現象だ。科学にもその発展には歴史があるが、歴史を無視することによって問題の本質が見えなくなっている。まるでゲームのように科学が捉えられている。ゲームではルールを無視することはご法度だが、科学は常にルールや原理を検証することが必要なのだ。

科学のゲーム化が露呈しているのはダークマターやブラックホールだけではない。重力波もゲーム化の最たるものだろう。電磁波が電界のパルスであり、物質を直接振動させるという原理を忘れてしまった結果が、「重力波」の検出に疑問を持たないことに至った。困ったものだ。

2020/07/07

SF乱学講座で話します。

8月2日にSF乱学講座で「科学史から見た量子力学の間違い」を話します。

内容は「20世紀初頭に成立した量子力学は、成功した科学領域と考えられていますが、その成立した過程は順調なものではありませんでした。従来は1900年のプランクの法則から説明される量子力学の歴史を半世紀ほどさかのぼってファラデーとマクスウエルからたどります。アインシュタインと湯川秀樹が指摘していた量子力学の間違いとは?」です。時間があれば、静的原子模型などの解説も行います。

このブログで断片的に書いてきたものをまとめてみます。関心のある方はぜひおいで下さい。予約なし、当日受付で参加できます。

2020/06/16

K中間子が陽子を結合する

K-中間子と二つの陽子からなる原子核の発見というレポートを見つけた。簡単に説明すると、ヘリウム3にK中間子をぶつけると短時間であるが、陽子2個をK中間子が結び付けた状態になるというのだ。

この説明では、なぜこのような状態になるのか説明できていない。図では陽子2個とK中間子が一つの原子核を作っている様子が描かれている。しかし、陽子と陽子、陽子とK中間子の間に働く力は単純に同じ「バネ」として描かれている。原子核内部の構造に言及していないのだ。また、K中間子が選択的に中性子にぶつかり、それを弾き飛ばすというメカニズムも不明だ。なぜ陽子にぶつからないのか? K中間子はマイナスの電荷をもつと考えれば陽子にぶつかるほうが確率は高いだろう。

K中間子は原子核内部に入ると急に核力を発揮するのだろうか? K中間子は、パイ中間子よりもエネルギーは大きいが、崩壊する過程でエネルギー、ニュートリノを放出しながら、ミュー粒子、パイ中間子、電子などに崩壊していく。K中間子もパイ中間子と同じ電子が励起した状態と考えられる。

そこでSEAMでこの現象を説明してみる。SEAMでは、ヘリウム3は陽子が3個直列にパイ中間子で結合した状態と予想している(a)。ヘリウム3にK中間子が近づくと、K中間子のマイナスの電荷に対して、外側の陽子のプラスが引き付けられるため、K中間子は外側の陽子にぶつかるだろう(b)。

K中間子が陽子にぶつかると衝撃が反対側の陽子に伝わる。このとき、反対側の陽子と真ん中の陽子を結合させているパイ中間子がK中間子との反発力で飛び去る(c)。これが中性子として観測される。

残ったK中間子がくっついた陽子2個+パイ中間子がK中間子核(X-pkk)となる。X-pkkはおそらく電気的に中性として見えるはず(d)。X-pkkは非常に不安定なはずだ。片側にくっついたK中間子が反対側の陽子を引き付けようとしており、結合している電子に対して反発力を発揮する(e)。そのため、短時間でK中間子の反対側にある陽子+電子は飛び去ってしまう。陽子+電子はすぐに崩壊するため陽子だけが観測される。残るのはラムダ粒子になるが、これもすぐにパイ中間子と陽子に崩壊する(f)。

原子核の構造を前提にすれば、K-中間子と二つの陽子からなる原子核の発見はきわめて力学的な現象として捉えることができる。