Category: Classic Science

Pages: << 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18 >>

2019/07/15

素粒子科学も間違っている

現代物理学の標準理論では、陽子、中性子はクォークで出来ていると考えられている。

陽子→アップクォーク2個とダウンクォーク1個

中性子→アップクォーク1個とダウンクォーク2個

原子核内部の中間子もクォークで出来ていると考えられているが、クォークはどんどん増えて、現在では第3世代まで見つかっているらしい。

https://www.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/elementaryparticle/standardmodel.html より

ところがクォークは、絶対に単独では観測できないことになっている。

「クォークは単独で取り出すことができていない.つまり,核子のなかに閉じ込められている.この事実を「クォークの閉じ込め」とよぶ.これは実験の技術的課題といった一時的な問題ではなく,現在では,クォークがもつカラー荷電に働く強い力の本質に根ざす原理的問題と考えられている.強い力はグルーオンとよぶ力の媒介粒子を交換することで生じ,閉じ込めは量子色力学とよばれる場の量子論の枠組みで説明できると考えられているが,未解決問題である.」

(クォークの閉じ込め:なぜクォークは発見されないのか?)https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi08.pdf より

どうやらクォークは非常に強い力で結合しているのだが、本当のところはまだ分かっていない、という。なんか都合の良い話だ。単独では取り出せないが、数学的には説明ができる。量子色力学は、カラフルなクォークを図で示し、陽子、中性子などを説明しているが、これらの図はすべて空想なのだ。理論としてあるけど、観測できない。まるで、ダークマターみたいな存在だ。

素粒子にはニュートリノも含まれている。ニュートリノはどのようにして、粒子であるとされたのだろうか?

ニュートリノが発見されるきっかけになったのは、ベータ崩壊だった。ベータ崩壊で電子が放出されるとき、電子のほかにエネルギーを奪っていく、何かがあるはずだ、と予想された。そこで想定されたのが電気的に中性の粒子だった。後に実験でニュートリノが発見された。つまり、最初からなんらかの粒子があるはずだという予想があって、実験で発見されたのでニュートリノは粒子であると、いつの間にか認められていたというわけ。

また、ニュートリノの速度に関しても発見された1950年代にはわからなかった。ニュートリノの速度が正確に測定されたのは、ニュートリノを安定したビームで発生させる装置が出来てからのこと。一時は光より速いとされたが、現在は実験がまちがっていたと認定され、ニュートリノの速度は光速と同じであるとされている。

カミオカンデが発見したニュートリノ振動は、ニュートリノがやってくる方角から、3つのニュートリノの割合が予想と異なることから、ニュートリノは飛んでくる間に種類が変化するとした。これがニュートリノが質量を持っている証拠と考えられている。しかし、ニュートリノ振動は地球を通り抜けてきたニュートリノが減衰しているとも考えられる。

発生した瞬間から光速で飛び去り、他の物質とほとんど相互作用しない。この性質は電磁波の特徴と同じだ。他の物質と相互作用しないのではなく、物質を構成する原子核を媒質にして伝わっていくのがニュートリノだ。最も波長が短い電磁波なのだ。ほぼすべての原子核をニュートリノが通り抜けてくる。短い電界のパルスは、原子核、陽子に対して電荷を供給する役割を果たしている。

ニュートリノを電磁波と考えると、原子核に軌道電子が落ちていかない原因が明らかになる。量子跳躍の原因は、原子核を媒質にするニュートリノがもたらす電荷により発生するガンマ線の定在波なのだ。原子核に含まれる陽子と電子の電荷が軌道電子を引き付けつつ、反発している。その軌道を制限しているのが原子核が発生するガンマ線の放射だ。原子核がガンマ線を放射することはシザースモードとして知られている。

物理学に潜む4つの間違いを修正することにより、量子力学、素粒子科学を修正して、真に合理的な自然のイメージを構築することが可能なのだ。

2019/07/13

天文学は間違いだらけ

地球の自転や公転を考えたとき、天文学が用意している回答は、慣性だ。地球や惑星は大昔に加えられた力で、永久運動のように太陽の周りを回転している。地球や惑星の自転も同じだ。宇宙は真空なので、一度回転させられるといつまでも回り続けると説明する。宇宙が真空なんて、都合の良いときにしか持ち出さないのが天文学のようだ。

たとえば、太陽系の運動を観測から導き出した動画がある。

まるで磁場の中を荷電粒子が運動するような、螺旋を描いて太陽は突っ走っている。太陽の周りをまわる惑星は二重螺旋だ。

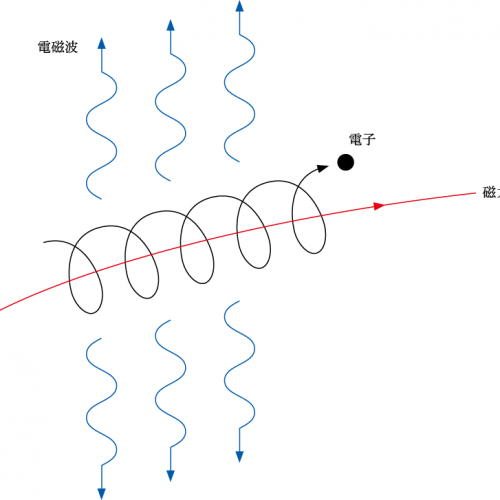

これを見ても太陽や惑星が慣性で動いていると信じる人は、中世の敬虔な信者と同じだ。太陽や惑星の運動は、明らかに電磁気に関係している。シンクロトロン運動だ。

一様な磁場の方向に回転子ながら進む電子、陽子と太陽、惑星は同じ動きをしている。

さらに天文学は中性子星、ブラックホールを重力で説明する。天文学では重要な説明になると重力しか持ち出さないのがルールだ。自転や公転では、宇宙は真空だからと説明したのは、すっかり忘れてしまう。宇宙は真空なので、簡単に放電するのだ。電流の源は星間物質だ。星間物質は陽子と電子だが、プラズマ状態なので、電離したまま宇宙を流れている。荷電粒子の流れはそのまま電流なのだ。電流が満ち溢れているのが宇宙と言える。

wikipediaより

雲のように広がっている星星は、電流で輝いている。天文学が説明するように、星間物質の陽子が重力で集まって重力で圧縮され核融合が起きる、ということは有り得ない。陽子はプラスの電荷を持つので、集まると反発力でまとまらないのだ。電気的反発力は重力の10^38乗倍も強い力だ。星間物質をまとめるには、同じ電磁気力の磁場の力でなくては、反発する星間物質をまとめることは出来ない。

重力が圧縮する核融合と言う幻想は、すぐに廃棄しなくてはいけないだろう。太陽が星間物質の流入で、電気的に輝いているというところからはじめないと、惑星の公転はまったく説明できない。ましてや自転の複雑な仕組みは、永久に手の届かないところに行ってしまう。

なぜ、天文学がこのような停滞を見せているかと言えば、ニュートンの万有引力に始まる、自然科学の間違いが原因だ。なぜこのような間違いが含まれ、それを解消できないのか? 現在の学会の社会的性質が、過去の間違いを認めないからだ。ある人が相対性理論が間違っているという私の主張に対して「いままでがんばって研究してきた人の努力はどうなる?」と言ったが、これが間違いを修正できない大きな原因であることがわかる。

現在とは、いまだに中世と同じ暗黒が続いているのだ。

2019/07/11

光速度不変と光子も間違っている

光に質量がなくて、空間を進むのであれば、光の速度はいつどこで測っても同じになるはずですが、じつは光速は測定する度にばらばらです。光速を考えるためには、光とは何か? 質量とは何かを根本から問い直すことが必要です。

まず、光は発生した瞬間に光速で飛び去ります。光は電磁波の一種です。したがって、光は電波と同じ電界の強弱が伝わると考えられます。電界の強弱は荷電粒子を媒質にして伝わります。光は、電界のパルスと考えられます。光は電界のパルスが周囲の空気分子などを媒質にして伝わるので、粒子ではありません。したがって、光には質量はないのです。粒子を媒質にしているので、観測の仕方によっては、粒子の性質が現れます。

では、電界は粒子と粒子の間はどうやって伝わっていくかと言うと、一瞬で伝わるのです。離れていても一瞬で伝わる、遠隔作用と言います。粒子に電界が当たると反対側に電界が再発生しますが、この電界の再発生に時間がかかるため、膨大な数の粒子を伝わっていく光は、空気中では秒速30万キロと言う上限があるのです。水の中では、粒子の密度が2桁以上増えるため、光速は空気中の3分の2に低下します。粒子の密度が低い宇宙空間では、空気中の光速度よりも速いことがレーダー観測で知られています。

次に質量とは何でしょう? たとえば、電子は電荷を持つ粒子です。電子に力が加わると後方に磁場が発生します。発生した磁場は電子を引き寄せるので、力に対する抵抗になります。物質は、陽子、中性子、電子で出来ています。中性子は陽子+電子であることが分かっています。つまり、物質は陽子と電子で出来ているのです。物質に力を加えると、陽子、電子の後方にそれぞれ磁場が発生して抵抗になります。陽子と電子は電荷が逆なので、磁場の向きも逆になって、互いに磁場を打ち消すので、磁力は外には出てきません。抵抗だけが外に働きます。この磁場による抵抗は、質量と同じ働きをします。電磁質量と言います。

光は電荷を持つ粒子を媒質にしていますが、光自体は電荷を持たないので、電磁質量は発生しません。光が粒子ではないかといわれたのは、アインシュタインが光量子説を主張したからです。光は粒子と波の両方の性質を持つことを「発見」して、ノーベル賞を受賞しました。しかし、先に説明したように光の粒子性は媒質である空気分子の性質が現れたものです。また、光電効果、コンプトン散乱は、電界のパルスで説明できます。光は粒子ではないのです。

光速は、媒質によって変化します。

2019/07/01

夜はなぜ暗いか?

夜になると星が見えるが、現在の夜空は暗い。もし宇宙が無限に大きいなら、星も無限にあって、夜空は明るくなるはずだ、というオルバースのパラドックスがある。この答えとして、宇宙は膨張しているので、遠くの星の光は光速を超えて広がるため、届かない、と書かれている。

この中には2つの間違いがある。宇宙は膨張していないし、遠くの光は無限に届くわけではない、という点だ。赤方偏移が膨張ではなく、星間物質の濃淡によるものであることは、どこかで書いた。光は、空間を媒体にして進むのではなく、荷電粒子を媒体にして伝わっている。恒星の近くでは濃度の濃い星間物質が銀河間になると急激に薄くなる。1cm3あたり1個か2個しかプロトン、電子が存在しない。恒星の近くの星間物質が濃い領域から希薄な領域に出ると、媒体になる星間物質が減るため、波長が伸びてしまう。これが赤方偏移として観測される。遠くの星の光は、まばらな星間物質を伝わってやってくるので、遠くになるほど、波長が伸びて、同時に光の電界が減少していく。

赤方偏移、オルバースのパラドックスは、光が星間物質により伝わっているとわかれば、自ずと理解できる現象なのだ。ちなみに星間物質のまばらな領域では、光速は速くなると予想できる。じっさい、金星のレーダー観測では、レーダー波が光速より速いことが観測されている。

RADAR TESTING RELATIVE VELOCITY OF LIGHT IN SPACE

光の伝搬メカニズムは、まったく新しい宇宙の構造を見せてくれる可能性がある。銀河間では光が地球近傍の数万~数百万倍の速さで移動している。いままで考えられている以上に宇宙は広いのだ。

2019/06/25

量子力学も間違っている②

原子核は陽子が電子で結び付けられた状態だ。プラスとマイナスの電荷が軌道上の電子をゆるくつなぎとめている。だが、これだけでは電子軌道が飛び飛びの半径を持つことは説明できない。

量子跳躍は、現状の量子力学では自然現象と考えられているが、その原因には言及されていない。じつは量子跳躍と類似した現象がある。太陽系だ。太陽を中心とした惑星の公転半径は、数列で現される。ティティウス・ボーデの法則で知られる。

a / AU = 0.4 + 0.3 × 2n

aは惑星の平均軌道半径、AUは地球と太陽との距離。wikipediaより

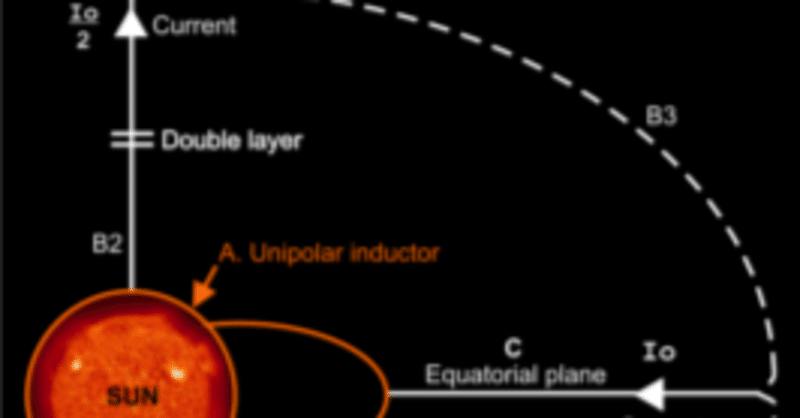

太陽系の惑星がなぜこのような軌道を取るのか? 公転しているかさえ、現在の天文学では解明できていない。しかし、電気的地球科学では、公転の動力は太陽を貫くビルケランド電流によるローレンツ力、惑星の軌道が安定しているのは、太陽振動が起こしている定在波のためと説明している。

惑星と軌道電子は、太陽・原子核の持つ電荷に対して、電気引力・斥力が働くため、一定の距離を保っている。だが、電子軌道を飛び飛びの距離に束縛する力は明らかになっていなかった。太陽振動に相当する力が原子核にもあるのだ。

太陽は星間物質を飲み込んで、約5分の周期で振動している。太陽のエネルギーは星間物質がもたらす電気エネルギーだ。では、陽子や電子は外部から電荷のエネルギーを得ているのだろうか? 一般には、陽子、電子は素電荷と呼ばれ、電荷は最初から備わっている性質と考えられている。ところが最近の研究では、ガンマ線を吸収した原子核から再びガンマ線が放射されていることがわかってきた。シザースモードだ。

シザースモードは、比較的大きな原子核で見られる現象だが、陽子1個でも起きている可能性が高い。またガンマ線は透過力が弱いので、物質の奥深くまで入り込むことができない。そこで考えられるのがニュートリノだ。ニュートリノはほかの物質と相互作用をほとんどしない粒子と考えられている。ところがニュートリノは発生した瞬間から光速で移動する。ニュートリノは電磁波なのだ。陽子と電子が離れるとき、くっつくときにニュートリノは発生する。陽子がわずかに凹むとき、窪みが戻るときに発生する電界のパルスがニュートリノだ。

電磁波は粒子を媒介として進む、と電気的地球科学では説明している。ニュートリノの密度は地表で1秒間に1cm2あたり660億個(太陽ニュートリノだけで)ある。この高密度のニュートリノは、伝わっていく原子に電荷を供給していると考えられる。また、陽子の大きさが変化していることも確認されている。

陽子に供給される電荷が増えると陽子の直径が大きくなるが、そのとき、電荷のパルスが周囲に発生する。陽子振動が作る電荷の定在波が原子核の周囲には存在するのだ。この定在波の谷間に電子は落ち込んでいるというわけだ。

かなり長くなったが、量子跳躍の原因を説明してみた。現在の量子力学が説くように、波動関数などの数式が原子核を作っているわけではないことがわかったと思う。量子力学のもうひとつの間違いは、相対性理論と同じように数式に根拠を求めることだった。

さて、次の段階では原子核の構造に言及していくわけだが、原子核の構造は非常に複雑なルールを持つことがわかってきた。静的電子原子模型(Static Electron Atom Model)は、いまのところ、ここまで進んでいる。