Archives for: 2017年October

2017/10/28

ヘリウム原子核のなぞ

物質は原子からできている。原子は原子核とその周囲を回る電子が構成する。原子核のプラスの電荷と電子のマイナスの電荷が釣り合っていると考えられている。

たとえばヘリウムは原子番号が2で、原子核は陽子2個、中性子が2個でできている。原子核の電荷が+2なので、電子が2個回っている。でも良く考えると、単純に電荷が引き合っているのなら、電子は原子核に落ちるんじゃないだろうか?

電子が原子核に落ちるんじゃないかという疑問はよくあるFAQで、その答えもちゃんと用意されている。電子は高速で原子核の周りを回っているから、遠心力で落ちない。また電子の回る軌道には、制限がある。電子の持つエネルギーによってとびとびの軌道を取る。この2つが古典的FAQの回答だ。

最近では、電子は雲のような状態で原子核を回っている、なんていう雲をつかむような説明もある。しかしいずれもおかしい。最初にあげた原子核のモデルが間違っているんじゃないだろうか?

そこで次のようなモデルを考えてみた。オレンジ色が陽子だ。

あれっ? 陽子が4つしかないように見える。この4個の陽子の接点に電子が置かれているのだ。つまり中性子は以下のようになっている。ぽつんとあるのが電子だ。この電子を介して、陽子がもうひとつくっつく。

もう一度2番目に挙げたヘリウム原子核を見て欲しい。陽子の接点には電子が1こずつ置かれている。マイナスの電荷で陽子同士をくっつけている。4個の陽子の接点は6箇所なので電子は6個ある。すると原子核の電荷はマイナス2になると思われるがちがう。接点に置かれた電子の電気力線は陽子のプラスと結びつくので、1個の電子は1/3*の電気力線しか外に出せない状態になる。

電子の電荷=-1 x 6 x 1/3 = -2

陽子が4個なので原子核の見かけの電荷は4-2=+2となる。すると従来の原子模型のように電子が回るモデルになると思われるがちがう。

地球の公転を説明したとき、太陽のプラスに対して、地球の持つプラスとマイナスが働き、軌道が安定すると書いた。それと同じことが電子と原子核で起きる。原子核の見かけの電荷は+2だが、実際に働く力は、陽子の4個と外側に出てくる電子の電気力線-2が作用する。

原子核を回る電子は、プラス4に引かれつつ、マイナス2に反発するのだ。2個の電子は互いに反発するので、対極を回ると予想できる。陽子のプラスの電気力線とマイナスの電気力線が具体的にどう分布しているのか、もう少し考える必要があるが、このモデルなら、無理な条件を付け加える必要はない。きわめて直感的なモデルだ。

すでにわかっていると思うが核力は電子が直接陽子をくっつける力にほかならない。

*この1/3は直感で出した値

2017/10/27

質量は電磁気力かもしれない

重力が2種類あって、地表での重力は電子分極による電気引力・斤力であることがわかった。では、質量とは何だろう? モノを動かそうとすると抵抗がある。動かしにくさが質量であると説明されることが多い。質量はモノに最初から付属している性質なのだろうか?

質量には2種類あることが知られている。慣性質量と重力質量だ。両者は同じであるとするのが等価原理だ。重力質量は電子分極された原子が、大気電位によって引かれることで説明できる。しかし慣性質量は電子分極では説明できない。

物質を構成するのは、電子、陽子、中性子だ。中性子は電子+陽子なので、電子と陽子を考えよう。この二つに、もともと質量はないのかもしれない。質量と感じる何かが生じるために、質量があると思うのかもしれない。

電子だけ考えてみる。電子に力を加えると後方に磁場が生じる。磁場の変化は電場を生む。電場は電子に加えた力とは反対方向に電子を引き付ける。つまり電子に力を加えると電磁波が生じて、それが抵抗を生むわけだ。陽子に関しても同じ事が起きる。物質全体で見ると、加えた力と反対方向に抵抗が生まれる。生じる電磁波は陽子と電子で打ち消しあって外には出てこない。

この抵抗は質量に似ていないだろうか? 電磁波による抵抗を質量と見なすには、いくつかのチェックが必要だろう。温度とは何か? 極低温ではどうなるか? 慣性力の仕組みは? などを考察する必要がある。また、この電気的質量が正しければ、質量を消す方法もあるはずだ。これは反重力とも無関係ではない。

ただの思い込みか、それとも大発見か? いずれにしても検証する方法を考えてみるつもりだ。

追記:陽子と電子の電磁質量差は、大きさによると考えられる。電荷の絶対値は同じでも、生じた電磁波による抵抗は、それぞれの直径に比例する。

追記:これを考えたときはまだ磁界と電界を等価と見ていた。重力もまだぼんやりとしか想像していなかった。

2017/10/24

LIGOが検出したのは重力波ではなくSLFという電波

重力波を検出した研究者がノーベル賞をもらい、なんだか重力波は確実にあるかのような雰囲気が漂っている。しかし、アマチュア無線家の目から見ると、重力波の検出は完全な誤解だ。なぜなら、LIGOのレーザー検出部は、同じレーザーを使って電波を検出するデテクタと同じ原理だからだ。

http://www.nbi.ku.dk/english/news/news14/ultra-sensitive-detection-of-radio-waves-with-lasers/

ほとんどの人は、電波はアンテナから電気信号として入ってくるものだと思っているだろう。しかし、ドイツのニールスボーア研究所が開発しているレーザーデテクタは、電波信号を振動として捉えるものだ。

通常の受信機では、電波を一度電気信号にして半導体で増幅、検波する。ところがレーザーデテクタは、電波が金属箔を振動させる現象をそのまま振動として検出する。

コンデンサに導かれた電波信号が、コンデンサの金属箔を振動させる。金属箔にレーザーを当てて、それを参照光と比較することで、非常に感度良く信号を拾うことが可能になる。

この仕組みは、重力波を捉えるためのLIGOの装置とほぼ同じだ。LIGOの場合は、電波を遮蔽するために地下に検出するためのアームを置いている。また解説には書いていないが、接地(アース)も施しているだろう。電磁波の影響を避けるためだ。

ところが、LIGOが検出しようとしている100Hz付近の電磁波はSLFと呼ばれ、数十ヘルツから数キロヘルツの極長長波だ。SLFは、遮蔽が非常に困難な波長であることが知られている。SLFより上のVLFは水中でも伝わるので、潜水艦の通信に使われている。またアマチュア無線家の研究では地中も伝搬することがわかっている。地殻からのSLFを受信して地震を予知する試みもある。

つまり、100Hz付近の電波は、遮蔽できないし、直接物体に振動を与える。LIGOのながーい4kmのアームは、感度の悪いアンテナなのだ。2ヶ所で同じ波形を観測できたのは電磁波だから。

同じことは日本のKAGRAにもいえる。誰か教えてやってくれ!

追記(20171030)

「神岡におけるシューマン共振の測定」を見ると、やはりELFの影響を調べているが、アーム自体がELF、SLFの振動を受けるとは考えていないようだ。シューマン共振だけフィルタしても、地震の放電による電波はフィルタ出来ないと思う。

追記2(20171031)

すでに1年前に重力波がSLFであるという指摘があった。CQ ham radio 2016年5月号、さすがハム! 科学への貢献は大きい。

2017/10/21

気体には遠心力がほとんど働かない

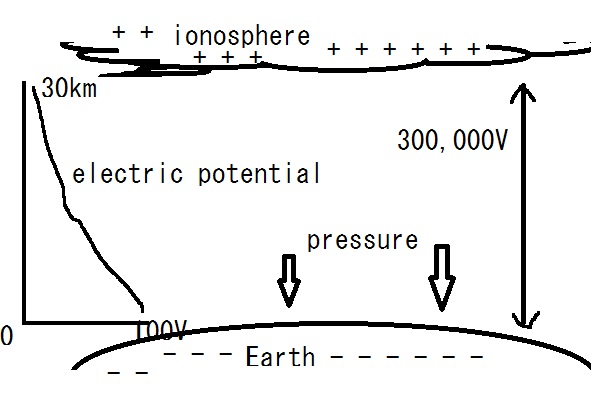

またまた妙なことに気がついてしまった。大気には気圧があるが、通常、この気圧は重力によって空気が地表に引き付けられているからだといわれている。これに反対する人は、ほとんどいないだろう。

しかし、重力の高度分布を見ると100km上空では、地表とほとんど変わらない。すると空気は重力の引く力を受けて圧力を保っているはずなので、地表と100km上では、圧力もほとんど変わらないはずだ。そんなに大量の空気がないからだという考え方もできるだろう。そうすると空気の体積分の大気の厚さが出来て、それが10kmだとすると10kmを境に急激に気圧が低くなるはずだ。空気が重力に引かれて地表に堆積するからだ。じっさい、水はそうなっている。

ところが現実の大気は、30km付近まで徐々に気圧が減少して行って、30kmを超えるとほとんど気圧はゼロになる。

そこで調べたら「気体には遠心力が働かない!!」というブログがあった。真空ポンプを作って実験している人らしい。じっさいにやっている人なので、説得力がある。もし遠心力が気体分子に対して、ほとんど影響を与えないのであれば、重力も同じだ。なんたって等価原理だからだ。

つまり大気圧は重力によって生じているのではないことになる。以前より、筆者が主張しているように大気は、弱いプラスなので、地表のマイナスに引き付けられている、のが正しかった。大気圧は、大気中の電位差が作り出しているのだ。そのため、30km付近を越えると電位差がなくなるので、気圧もゼロになる。

あーっ、いままでの物理ってなんだったのだろう?

2017/10/20

阿蘇のカルデラ地形は放電で作られた

火山といえば、マグマで、マグマといえばカルデラ火山が噴火の代表だ。カルデラの代表は阿蘇山だ。阿蘇山のカルデラは直径が25kmにも達する巨大な噴火口を持っている。中央の中岳はいまでも時々噴火する活発な活動を見せている。

阿蘇山は過去に4回の巨大噴火を経験しているが、最後の9万年前には約600立方kmのマグマを噴出したといわれている。

しかし、現在の中央にある火口周辺を見ると、噴出したはずの大量のマグマは見当たらない。火口の周辺に流れ出たマグマの痕跡がわずかに見られるだけだ。

阿蘇山の噴火活動は13世紀ごろから記録に残っているが、その噴火は中央の中岳によるものだ。カルデラは9万年前にできた。カルデラは、地下のマグマだまりが急激な噴出によって空っぽになり、支えがなくなった上の地層が陥没することによってできる、と考えられている。つまりカルデラが陥没して出来る寸前まで、マグマだまり内部はガスの圧力で支えられているというわけだ。

うーむ、なんかおかしい。

阿蘇山全体を見てみると、マグマが噴出して出来たというよりは、何かが真ん中から弾け飛んだ衝撃のようにも見えてくる。カルデラの淵には、クレーターに良くある衝撃によるスジもできている。東側はカルデラ地形が途切れ、外側とつながっている。カルデラは、クレーターと同じ原因で出来たのではないかと思える。構造がそっくりだからだ。

ところで、カルデラの外、北側を見ると不思議な斜面が広がっている。まるで地表に雷が落ちた後のようにも見える。つまりクレーターが放電によってできたのと同じで、阿蘇の巨大カルデラも惑星規模の放電で形成されたのだ。

マグマは噴出したのだろうけど、放電の電流によって過熱されほんの少し流れた。同時に放電により地表の岩石が粉々になって飛び散った。それを火山灰と勘違いしたのだろう。岩石に放電が起きると内部の電気反発力で粉々になる。高温にもなるので、ガラス質ができて、火山灰のようになる。

この阿蘇山全体の円形で一部が外側とつながっている構造は、放電クレーターの特徴を良く現している。

9万年前の大噴火も7万年前かもしれない。トバ火山の噴火も7万年前だからだ。7万年前の惑星放電は、日本列島を作ったと考えられる。くわしくはいずれ書くつもりだ。