Archives for: 2018年January

2018/01/09

地上の重力を生み出す精緻なメカニズム

現代物理学には3つの間違いが紛れ込んでいる。

宇宙と地上の重力はちがう 斥力の排除

質量は重力を生まない

電気力線は中和しない

宇宙空間での重力は、電気引力・斥力であることは前に書いた。今回は地球上の重力を説明してみたい。

地球上の重力といえば、誰でもが体感しているので、感覚的によく知っているだけに、説明することが難しい。とくに斥力、反発力がないことが電磁気現象とは考えにくい証拠として受け止められている。また重力を金属板などで遮蔽できないことも大きな特徴といえる。ここでは、空間に魔法のような役割を与えたり、いきなりマイルールを持ち出すことなく、きわめて論理的に説明をしようと思う。前提になる事柄を確認しよう。

電磁質量は、EMドライブのように電磁波を当てると推進力が生じる。この場合は、加速度=重力が発生する。また地球が膨張する過程でSiO4から相転移するとき大量の電子が発生する。電子は地球内部の岩石に蓄積される。大気は宇宙線により電離していて、微妙にプラスに偏っている。

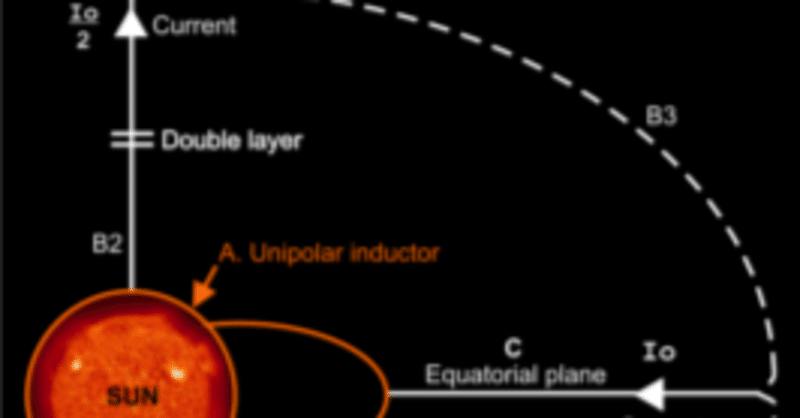

いままでブログで説明していないのは、地球磁場の発生だ。これは地球内部に存在する大量の電子が自転により回転することで生じている。電子の回転は磁場を生むのだ。じつはこれが地表の重力の正体になる。図にするとこうだ。

自転により磁場が生じると同時にシューマン共振、7.83Hz付近のELFが発生する。275km下から発生したELFは分厚い岩石を透過し、地表に抜けて、電離層D層に達して反射する。地球上すべての物質がELFの放射を受けることになる。

このとき、地下から放射されたELFと電離層で反射したELFが上と下から物質を放射するが、上からの反射が減衰しているため、下からの放射が少しだけ勝る。これが下向きに物質を加速する電磁質量を発生させる。ELFは透過力が非常に高いので、遮蔽することが困難だ。これが重力の性質を作っている。斥力も発生しない。

また、地表近くでは、電磁質量が重力の大部分を占めるが、高度が高くなると電磁質量が減少していく。電離層で反射したELFが強くなるからだ。ところが高度が高くなると大気の電離度が高くなってくる。物質は大気イオンの影響でプラスに帯電しているので、地表のマイナスに引き付けられ、電離層のプラスに反発するため、電磁質量の減少を補うことになる。そのため、見かけの重力は高度が100kmを超えてもさほど減少することがない。

この地表近くの電磁質量から電荷による電気引力への変化は、たいへん巧妙に行われている。じつに精緻なメカニズムといえる。

精密な重力測定では、雨が降ると100ugal程度重力が強くなることが知られている。雨が降ると大気イオン濃度が増加する。電荷による引力が増えるのだ。人工衛星からの重力測定も、電荷による引力を測定している。電離層の中を通過する衛星はプラスに帯電しているので、その軌道は地殻に存在する電子に引かれている。

地上の重力は、このように複雑なメカニズムを持っていると考えられる。実証する方法はいくつか思いつくが、いずれ実験してみるつもりだ。

2018/01/08

シューマン共振は雷などの電磁波の共振ではない

引力の話しに行く前にシューマン共振をもう一度取り上げたい。シューマン共振はなぜ起きる?でも書いたが、7.83Hzという周波数は、地表と電離層の間に生じる共振ではなく、地下275km付近に存在する大量の電子の自転による回転で生じている電磁波だと指摘した。

ネット上ではシューマン共振は地表と電離層との間で、雷などから発生する電磁波が共振しているからだと説明されている。もし共振で定在波が生じているのなら、シューマン共振のまだらな強弱が地球上で観察されているはずである。下の図は、30秒ごとの平均を取ったスペクトルだが、共振に特有の鋭いピークは見られない。ある一定の周波数変動があることが見て取れる。電子の分布によるものだろう。

高調波と考えられている上の周波数も、7.83Hzの整数倍にはなっていないことがわかる。7.83Hzの整数倍からはずれた14Hz,20Hzなどにピークがある。地球内部で電子が滞留している部分が複数あると考えたほうが合理的だ。地球内部には大量の電子が存在しているのだ。この電子の存在が地球内部で反発力を生んでマントルを含めた地殻を外側に押し出している。引力は内部の反発力を抑え込む力となっている。地球が丸い形状を保っている原因だろう。ファンデルワールス力だけではなかったのだ。

2018/01/03

古墳に描かれた火を噴く金星

阿蘇のカルデラは放電によるものだと書いた。九州は、縄文時代7300年前に鬼界カルデラによる大噴火で、縄文人が逃げ出した。舟で逃げた縄文人は南米に渡ったとされている。

弘化谷古墳(http://blog.livedoor.jp/hi03121113/archives/1408778.html)

九州には古墳が多い。弘化谷古墳は6世紀ごろのものだというが、絶対に違うと思う。なぜなら、中の壁画には、金星が火星に放電している様子が描かれているからだ。紀元前5世紀ごろに2回目の金星接近があった。そのときに九州にも放電があったのだ。

古墳にはそうした金星の放電と思われる壁画が多い。また、当時の空には大量のプラズマが充満していて、オーロラをはじめとした一大スペクトルが毎日のように繰り広げられていた。太陽活動が活発で太陽風のエネルギーが非常に大きかったからだ。

三角形の模様は、空一面に広がるプラズマ放電のパターンだ。下にある赤い丸は火星、金星、黒い長方形もプラズマ放電だろう。

これも、プラズマのパターンが見える。右側の赤と黒の模様は、放電パターンだ。赤い丸に中央に点があるのは金星。馬が描かれているので、どこかの野原のように見えるが、放電が起きた直後の光景かもしれない。

紀元前5世紀に金星が放電したとき、地球の自転が狂い、西から太陽が昇ったという記録がある。放電は当時の住民にとって大災害だった。後世に伝えるべき出来事だったに違いない。

2018/01/02

電波はなぜ飛ぶ?

電波、電磁波は空中を飛んで非常に遠くに信号を届けることができる。1833年にガウス、ウェーバーが電信装置を発明したのが最初だ。ファラデーとマクスウェルが電磁誘導の仕組みを解明して、電磁波が飛ぶ原理を示したのが20年位後だ。

現在、電磁波が空中を飛ぶイメージには2種類ある。電磁波は電界と磁界が交互に生じることで空間を進むと考えられている。ファラデーは、電界の変化が磁界を生み、磁界の変化が電界を生む、この繰り返しで電磁波は空間を進むのだとイメージしていたらしい。それを方程式に直したのはマクスウェルだった。

現在、物理学、電子工学で教科書に載っているのは上の図Aになる。しかしファラデーは以下のように電磁波をイメージしていた。

この図では、銅線の中に生じた電界の変化が、銅線の外側に磁界を生み出し、それが電界を生むという仕組みを書いている。したがって、電界と磁界は90度位相がずれているBの図になるのだ。

なぜ、主流科学では上の図A、つまり電界と磁界を同相にしているのだろうか? 筆者には本当の理由はわからないが少し予想してみた。一番上の図Aでは、電界と磁界が同時にゼロになる瞬間が生じている。ファラデーは電界、磁界を近接作用と考えていた。したがって、Aのように同時にゼロになると、そこで電波は止まってしまう。遠隔作用であれば、電界が生じると同時に磁界が生じる。両方がゼロになっても空間がエネルギーと指向性を持つので、電界と磁界が立ち上がってくる。

これ、ビッグバンの真空の相転移と同じじゃないだろうか? ビッグバン宇宙論では、宇宙の始まりを真空の相転移として、空間から湧き上がるエネルギーを認めている。電磁波の理解は、実際に電波を扱った経験ではなく、マクスウェルの電磁方程式から導き出している。つまり、ファラデーからマクスウェルになって数式化され、さらに相対性理論を経て、現在の電磁波の理解に至った、というのが一番上の図Aで説明されている理由のようだ。(矛盾もある。アインシュタインは近接作用を採用したはず)

ところで筆者はアマチュア無線家で、何本もファイナルを飛ばした経験を持つ。電子がプレートにぶつかると電波になることを経験として学んだ。アマチュア無線、ハムの使うアンテナに、マグネチック・ループアンテナがある。

マグネチック・ループアンテナは、磁界アンテナともいうように、磁界を発生させて電波を飛ばすアンテナだ。コンパクトながら、ノイズに強くよく飛ぶとハムから人気がある。この図をみればわかるが、マグネチック・ループアンテナは、シールドで囲まれているのが特徴だ。つまり、磁界しか周囲に放射しない。内部の銅線で電界が生じたとしても、外側にあるアルミのシールドによって遮蔽されている。最初に空間に放出されるのは、磁界だけで、空間に出た後に電界が生じる。

もし、電波が電界と磁界が同相で伝播しているとしたら、マグネチック・ループアンテナは成立しないことになる。

追記:これを書いた後、電磁波は空間を媒介して飛ぶのではなく、空気分子、星間物質を媒介すると思いついた。

2018/01/01

地球の年齢は約100万年、その寿命は長くない

現在、地球の年齢はおよそ46億年とされている。オーストラリアで見つかった最古の岩石が放射性年代で44億年、隕石などの年代測定もあわせ、46億年という数字が出ている。しかしこれには条件があって、地球が微惑星の衝突で合体、最初の数億年は全体が高熱で溶けた状態、マグマオーシャンだった、という。

ところが、微惑星が衝突しても合体しないのではないかと考えられている。イトカワに着陸しようとした探査機が微小重力下では、はずんでしまい、思うように着陸できなかったからだ。マグマオーシャンがなかったとすれば、放射性物質による年代測定は使えない。地球の年代には大きな疑問があるのだ。

しかしそれでも、化石がある。40億年前の微生物の化石が見つかったという。

ストロマトライトと呼ばれる藻類の化石は30億年前のものだとされる。地球は少なくとも30億年前にできたのだろうか?

電気的地球科学では、地球は膨張しており、内部は空洞だと主張している。その証拠もあげてある。膨張した岩石がマントルから地表に湧き出している。地表には奇妙な筋があちこちにある。

ベネズエラのベネズエラ湾南には東西50km、南北10kmの地表に筋がある。これだけ巨大な筋状の模様は、堆積岩では説明がつかない。厚さが10kmもの堆積をする場所は地球にはおろか太陽系に存在しないからだ。

この筋と似たような筋を持つ木星の衛星がある。エウロパだ。

前にも書いたが、木星は飛び込んできた小惑星を原料として、内部で星を作る。木星の内部は水素ガスが高温・高圧であるため、小惑星は綿飴のように星の核に絡み付いて成長する。金星は3500年前に木星から生まれ、現在の軌道に移った。途中、地球と火星に大放電を浴びせた。

おそらく地球も木星から生まれた惑星だ。内部で小惑星が絡みついた痕跡がベネズエラの筋なのだ。木星から出てきたとき、地球は現在の半分くらいの大きさしかなかった。それが内部のカンラン石が膨張して現在の大きさまで膨れ上がった。体積が膨張しただけでなく、中心に空洞が発達したことも地球を現在の大きさにした原因だ。

地表に見つかる岩石は、小惑星のまま原料となったものも多い。恐竜の化石は、陸棲と水棲の恐竜が同じ場所で見つかる場合もある。恐竜が生きていた惑星がばらばらになって、木星に飛び込んで化石になったからだ。化石の多くは、地球の原料になった小惑星に由来する。つまりエイリアンなのだ。恐竜が巨大なわけも、地球がはるか昔、数千万年前に小さかったのではなく、電離層と地表の電位差が小さいため、地表の重力が小さかった星の生物だからだ。

このことは、現在の私たちに深刻な事態を告げている。つまり近い将来、地球もばらばらになる可能性が高いのだ。

*100万年は南極の氷から推定