Archives for: 2019年June26日

2019/06/26

プレートテクトニクスも間違っている

現在の地球科学の柱であるプレートテクトニクスの間違いも指摘しておくべきだろう。ごく少数の地震研究者は、すでにプレートテクトニクスに依拠しない理論を求めている。プレートテクトニクスでは、地震がなぜ起きるかさえ、説明できないからだ。

プレートテクトニクスは、大陸移動説と地球の構造を決めたキャベンディッシュの実験が根底にある。キャベンディッシュの実験が間違っていることは、何度も指摘してきた。キャベンディッシュの実験によって、地球の比重が決定され、コア、マントルといった内部構造が推測された。

大陸移動説は、キャベンディッシュの実験が導いた地球の構造によって説明されている。大陸移動説は、北米大陸、南米大陸がアフリカ大陸の海岸線と類似していると言うことから発想された。これだけでは、大陸移動説は地球膨張説でも説明できる。プレートテクトニクスが優勢になった理由は、海溝の存在だ。

http://contest.japias.jp/tqj2000/30295/mechanism/earthquake/trench.htmlより

海溝とは、上の図のように説明されることが多い。海洋プレートが大陸プレートにぶつかって沈み込んでいく。かなり鋭角な地形を想像しているかもしれない。しかし、海溝の実際の様子は以下のようになる。

これはGoogle Earthで日本海溝を表示させた画像だ。海溝の底はだらんとした窪みになっている。プレートが沈み込んでいくのなら、上に乗っている地殻や土砂が押されて、急峻な崖を作っているはずだが、そういう地形はない。また、片方のプレートがもぐっているなら、そこにあるべき玄武岩層が存在しない、という岩石学からの指摘もある(「地球の半径」星野通平)。

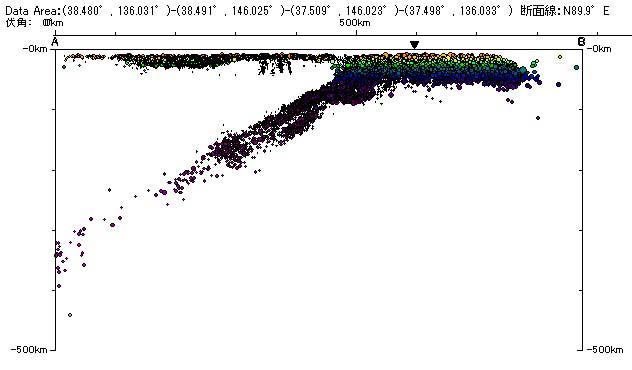

第6図 東北地方の三陸沖(北緯38°)を切る東西断面での震源分布.http://www.dino.or.jp/shiba/eqdist.htmlより

上の図は、よく見かける地震分布からプレートの沈み込みを説明するものだ。地震の原因をひずみと考えていると、この図はかなり説得力がある。しかし、電気的地球科学では、海溝の凹みは、内部にあるマグマが6000mの海水の圧力で凹んだものであると推測している。マグマの周囲に震源が分布するのは、マグマに流れる電流が周囲の岩石に流出して放電しているからだ。マグマ内部は電気抵抗が低いので、放電しないため、上の図のような分布になる。

また、プレートテクトニクスの重要な根拠になっているマントル対流(現在ではプルーム)は、プレートの下に比較的柔らかな層、マントルミレフィーユが発見され、対流によるプレートの駆動は否定された。すると、今度はプレートが沈み込んでいくことで、プレート全体がマントルに引っ張られていると言い出した。海嶺から押し出す力でプレートが動くと言う場合もある。マントル対流があったとしてもプレートは動かないのだ。

それでもGPSによる計測でプレートの移動がわかるという。

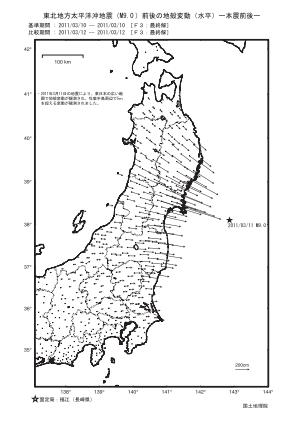

この図は国土地理院が311のときに動いた地殻を矢印で示したものだ。確かに大陸側が東に動いている。しかし、肝心の海洋側はGPSでは測定できない。大陸プレートが一方的に動いているだけだ。だが、こうした沈み込みのない地殻の移動も、地球膨張説なら矛盾なく説明できる。現在では、地球膨張は氷河期に、急激に膨張が進むとわかってきた。

まとめてみよう。

地球の階層構造を推測したキャベンディッシュの実験の間違い

プレートを動かす根拠の喪失

海洋プレートの沈み込みが確認できない

以上の理由でプレートテクトニクスは理論として放棄しなくてはいけない。