Archives for: 2025年December

2025/12/11

液体太陽と太陽の電気構造①

最近、太陽の表面が液体金属水素であるという説が現れた。元はPierre-Marie Robitaille博士が主張した説で、太陽が液体金属で出来ているという根拠は、太陽から放射される光のスペクトルが連続しているという点に基づく。一般に気体が放射するスペクトルは輝線スペクトルであることから、連続スペクトルは固体か液体によるものだと予想される。また、太陽表面で起きるフレアの挙動を観察しても液体であることを示しているという。

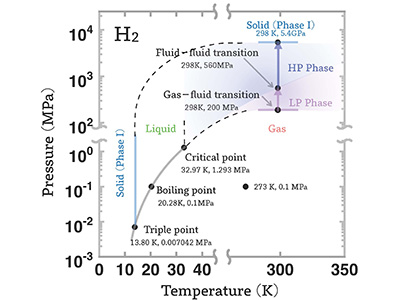

ところで水素ガスが液体(この場合は超臨界状態)になるためには何気圧必要だろうか?

この図では6000度の場合の圧力は書いていないが、液体水素には少なくとも200Mパスカル以上必要なことがわかる。200Mパスカルは2000気圧だ。太陽の重力は地球の28倍なので、単純に計算すれば、太陽の重力では不可能な圧力であることがわかる。しかし、電気的地球科学では大気圧は重力で作られるものではないと主張している。金星の気圧が90気圧あるのは、大気の電位差のせいである。20TeVの星間物質が流れ込む太陽なら、水素を液体にすることも可能だろう。(元の論文では液体金属水素となっているので5000Mパスカルの超高圧になる。ある記事によれば金属水素は495Gパスカル必要だという。)

Robitaille博士は太陽の重力で水素が金属水素になるかには触れていない。そこで太陽の構造はどのように理解できるのか?ちょっと考えてみた。そのために、まずフレアの様子を見てみよう。

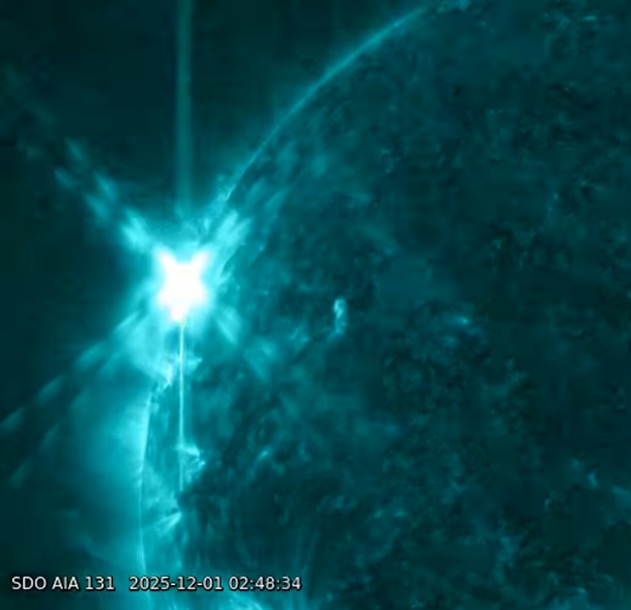

以前の記事でふれたように黒点とフレアは太陽のほぼ同じ低緯度から中緯度にかけ発生する。極と赤道では現れない。フレアは黒点のすぐ近くで発生する。フレアが発生した瞬間、鋭い光の放射が現れるが、直交していることから、制動放射ではなくサイクロトロン放射だ。強い磁場の中を荷電粒子が高速で動くことで発生するが、注目したいのは光の軌跡がきれいに点線を描いていることだ。

この光の破線はどうやって現れたのだろうか?

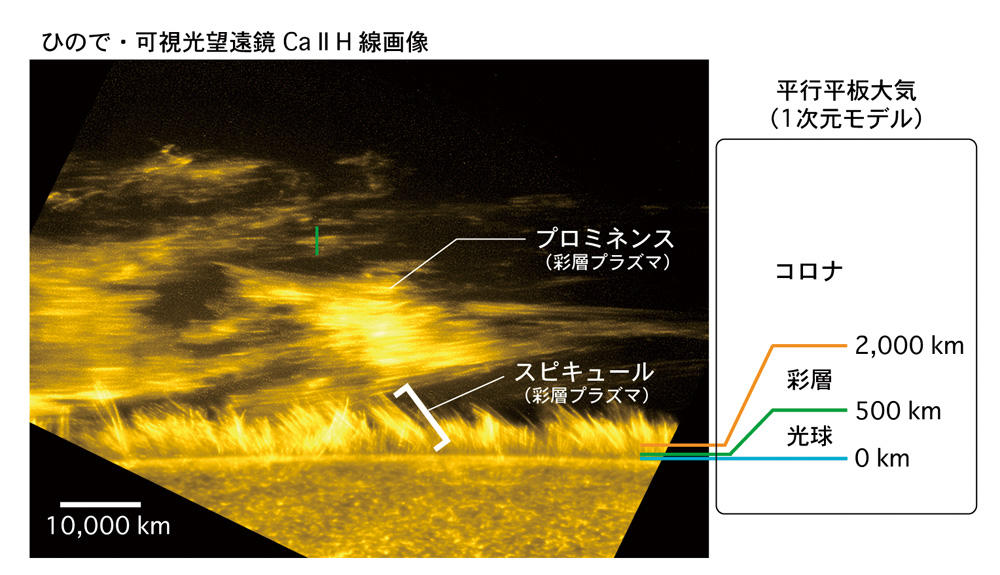

よく見ると光の破線が現れているのは彩層からコロナ層にかけてだ。フレアやプロミネンスと同じ位置で消える。

このことから太陽表面での物質の移動を考えてみた。

太陽には銀河風を構成する星間物質が流れ込んでくる。具体的には陽子3個、電子2個からなるプロトン化水素分子だ。プロトン化水素分子は通常見かけの電荷がプラスだが、銀河を漂ううちに電子が励起され、わずかにマイナスの電荷が大きくなっているはずだ。太陽の見かけはプラスなので、マイナスが優勢な粒子でなければ、太陽に吸い込まれてこない。太陽に近づいたプロトン化水素分子はコロナ層付近でいったん速度を緩める。太陽に近づくと太陽のマイナスの電荷が電気的反発力を発揮する。コロナ層でプロトン化水素分子は20TeVの励起した電子がエネルギーを放射する。コロナ層が200万度なのは銀河レベルのエネルギーを持つプロトン化水素分子のせいである。電圧の下がったプロトン化水素分子は彩層のなかをゆっくりと粒状班に向けて降りてくる。彩層内部ではプロトン化水素分子が濃縮され、陽子と電子に分解される。したがって彩層内はプラズマ状態のプロトン化水素分子で満たされているはずだ。しかし、太陽表面に到達するとプロトン化水素分子はバラバラになり、粒状班の中に取り込まれていく。

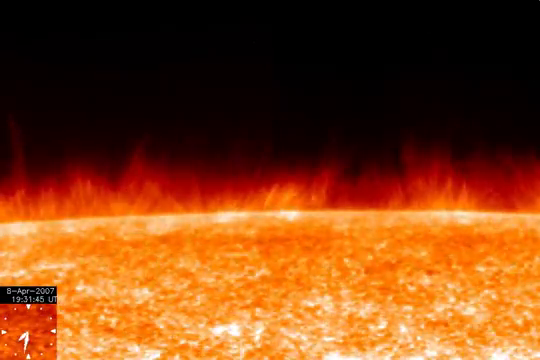

彩層と粒状班の境界にはスピキュールと呼ばれる細かな毛のようなものが見える。これが濃縮され、粒状班に流れ込む陽子と電子のプラズマだろう。

粒状班はひのでの観測によれば無数の円形磁場で抑え込まれた状態だ。円形磁場は太陽の自転により加速度を得た陽子、電子が発生させている。また粒状班は活発に対流しているが、重力と温度差が対流させているのではないだろう。磁場によるローレンツ力が上下の対流を生み出している。粒状班の形は乱れてはいるが、電流が作り出す六角形が蜂の巣のような形を構成している。

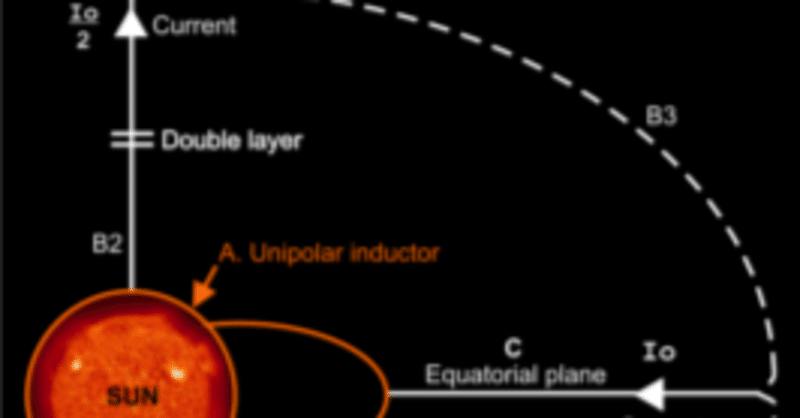

ここまでまとめるとコロナ層はマイナスが優勢、彩層はプラスが優勢、光球の粒状班はマイナスが優勢かプラスと半々となる。太陽の表面はダブルレイヤーになっている。

次に続く