Pages: << 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 59 >>

2019/07/31

地球と太陽系の歴史①

地球がどうやってできたのか、見た人はいない。しかし科学はまるで大昔に帰り見てきたように地球の過去を語っている。原始太陽系では、無数のチリや小惑星が回転していた。それが互いにぶつかるにしたがって、徐々に大きな塊に成長していく。微惑星だ。微惑星同士はまた衝突を繰り返し、互いに大きさを競った。ついにそのなかでも大きな微惑星が現在の地球の位置に居座った。この原始地球は衝突のエネルギーでどろどろに溶けていた。マグマオーシャンと言う。地球内部にコア、マントル、地殻といった階層構造があるのは、マグマオーシャンのとき、引力で比重の重い物質が中心に落ち込んだのが原因だ。しかし落ち着いたと思ったその数千万年、あるいは数億年後、再び自分より少し小さな惑星が衝突した。衝突の衝撃はすさまじく、地球は中心にもう少しで及ぶほどの損害を受けて、中身を吐き出した。その一部は、回転しながら、小さな衛星になって、地球の隣にとどまることになった。

これがジャイアントインパクト説による、地球と月の成因だ。地球が公転しているのは、ちり芥のときに得た慣性力であり、軸が少し傾いて自転しているのも、数十億年前の衝突で得た慣性力なのだ。数十億年前に地球は永久運動に入ったらしい。

ジャイアントインパクトからまた数億年経って、現在より38億年前に粘土鉱物の鋳型に偶然入ったアミノ酸が`遺伝子の原型を作った。自己複製ができるまで何年かかったかは不明だが、原始的微生物が誕生した。生物の進化は省略する。

地球の成因と生命の誕生は概ねこのように考えられている。しかしこのストーリーには、原理的におかしな箇所がいくつかある。まず、小惑星や岩石が衝突すると反動で吹っ飛んでしまい、合体することはない。彗星や小惑星に着陸しようとした観測機が、バウンドしてうまく着陸できなかったことからも、微小重力下では、微惑星は衝突して合体することはできない。したがって、衝突で大きな惑星が生まれることはない。衝突のエネルギーでどろどろに融けたマグマオーシャンもないことになる。

初期の地球に火星ほどの惑星がぶつかったジャイアントインパクト説もおかしい。もし火星ほどの惑星がぶつかって地球が粉々になったとして、そのかけらが重力でまとまることはない。ぶつかってばらばらになって、どこかに飛んでいくだろう。月はまったく別の原因で地球にとらわれた衛星だ。

また、いくら真空で無重力の宇宙でも、何十億年も一度得た慣性力だけで、惑星が公転し続けたり、自転することはできない。宇宙空間にも微小な物質があるので、抵抗が生まれる。地球は太陽からの太陽風プラズマを受けているので、非常に大きな抵抗の中を、公転し、自転している。なんらかの動力がないと止まってしまう。

ではどうやって地球は生まれたのだろうか? それは60個以上も衛星を持つ木星にヒントがある。金星は3500年前に木星からやってきたという目撃も残っている。金星と同じように地球も木星からやってきたと考えられる。一部では地球は土星から生まれたとする場合もあるが、それだと土星の輪が壊れてしまう。土星の輪はそれほど古くないというが、地球も想像よりずっと新しい惑星だ。何回かに分けて、地球の生まれた原因と太陽系の歴史を考えてみたい。

2019/07/22

現代科学はマンガだ!

一般には、自然界の背後にある単純な法則を導き出すのが、自然科学と考えられていますが、これは間違っています。自然は数学で記述されるべきだ、というピタゴラス主義です。科学以前の宗教、思想です。

実際の自然は非常に複雑な現象です。このブログでは、自然現象の複雑さを考えてきました。たとえば、宇宙と地上の重力は違います。地上の重力は、地球内部の構造から発生する電磁質量であることを説明しました。電磁質量から宇宙空間の電気引力・斥力に変化する仕組みもあります。質量が重力を生む、という単純な仕組みではなかったのです。それを単純化して、数式で表しているのが現在の科学です。重力は互いの距離の二乗に反比例するとしています。これは、自然のマンガ化です。ディテールを捨てて、自分が見えている部分だけを取り出した戯画といえます。

歴史を見ると、同じマンガ化が何度も行われてきました。ファラデーは電磁気に関する実験からたくさんの法則を得ました。それを数式にしたのはマクスウエルです。しかし、マクスウエルの導き出した数式にファラデーは大反対しています。ファラデーの考えていた電気力線は、途中で中和するものではありませんでした。プラスとマイナスの電気力線は途中で中和することなく、対象に届き、物体内部でベクトルが合成されます。また、電界と磁界は交換可能な関係ではありません。電界の変化は磁界を生みますが、磁界の変化は、周囲にある荷電粒子を動かすことで電界の変化になるのです。マクスウエルは数式にするために、ファラデーの実験結果を捻じ曲げてしまったのです。

ニュートンも同じことをしています。17世紀、天文家は惑星同士がなぜぶつからないかを考えていました。天空で奇妙な運動をする惑星は、不思議なことにぶつかりません。また、飛び去ることもありません。惑星には、互いに引き合う力と反発する力があることが、当時の天文家の間では知られていました。ところが、天文観測の素人であるニュートンは、惑星の運動を数式にするために反発力を無視してしまったのです。引力と反発力を入れると3体問題になって、当時の数学では扱いきれなくなるからです。ニュートンの万有引力は発表してすぐに受け入れられたのではなく、100年間に渡って批判されました。カントはニュートンの万有引力では、宇宙はひとつの塊になると、星雲論で指摘したのです。ケプラーは観測から惑星の運動が楕円ではなく、螺旋であることを知っていましたが、これも、数式に直すことが出来ないため、無視されました。

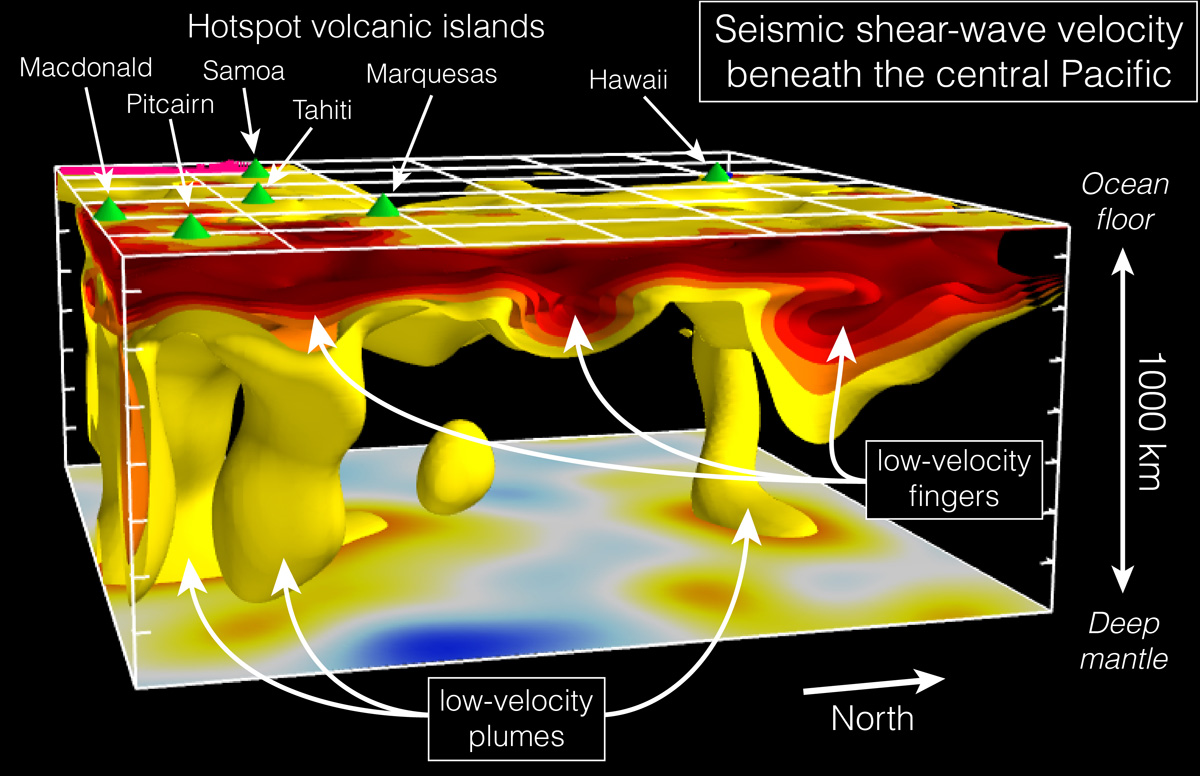

光の速度を正確に測れば、そのつど光速が微妙にばらつくことが知られています。精度を高くすればするほど、ばらつくのです。これは光が空間ではなく、周囲にある空気分子を媒体にしているからです。気圧が変化すると光速も変化するのです。このような実験結果を無視して、光速は不変だとされています。重力波の観測も、デジタルフィルターを都合よく変えることで得られた信号を見ています。地震波による地球内部の構造もデータに都合のよい「重み」をつけられた結果です。

私たちの科学は自然をありのままに見ているのではないことに気がつくべきでしょう。

2019/07/15

素粒子科学も間違っている

現代物理学の標準理論では、陽子、中性子はクォークで出来ていると考えられている。

陽子→アップクォーク2個とダウンクォーク1個

中性子→アップクォーク1個とダウンクォーク2個

原子核内部の中間子もクォークで出来ていると考えられているが、クォークはどんどん増えて、現在では第3世代まで見つかっているらしい。

https://www.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/elementaryparticle/standardmodel.html より

ところがクォークは、絶対に単独では観測できないことになっている。

「クォークは単独で取り出すことができていない.つまり,核子のなかに閉じ込められている.この事実を「クォークの閉じ込め」とよぶ.これは実験の技術的課題といった一時的な問題ではなく,現在では,クォークがもつカラー荷電に働く強い力の本質に根ざす原理的問題と考えられている.強い力はグルーオンとよぶ力の媒介粒子を交換することで生じ,閉じ込めは量子色力学とよばれる場の量子論の枠組みで説明できると考えられているが,未解決問題である.」

(クォークの閉じ込め:なぜクォークは発見されないのか?)https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi08.pdf より

どうやらクォークは非常に強い力で結合しているのだが、本当のところはまだ分かっていない、という。なんか都合の良い話だ。単独では取り出せないが、数学的には説明ができる。量子色力学は、カラフルなクォークを図で示し、陽子、中性子などを説明しているが、これらの図はすべて空想なのだ。理論としてあるけど、観測できない。まるで、ダークマターみたいな存在だ。

素粒子にはニュートリノも含まれている。ニュートリノはどのようにして、粒子であるとされたのだろうか?

ニュートリノが発見されるきっかけになったのは、ベータ崩壊だった。ベータ崩壊で電子が放出されるとき、電子のほかにエネルギーを奪っていく、何かがあるはずだ、と予想された。そこで想定されたのが電気的に中性の粒子だった。後に実験でニュートリノが発見された。つまり、最初からなんらかの粒子があるはずだという予想があって、実験で発見されたのでニュートリノは粒子であると、いつの間にか認められていたというわけ。

また、ニュートリノの速度に関しても発見された1950年代にはわからなかった。ニュートリノの速度が正確に測定されたのは、ニュートリノを安定したビームで発生させる装置が出来てからのこと。一時は光より速いとされたが、現在は実験がまちがっていたと認定され、ニュートリノの速度は光速と同じであるとされている。

カミオカンデが発見したニュートリノ振動は、ニュートリノがやってくる方角から、3つのニュートリノの割合が予想と異なることから、ニュートリノは飛んでくる間に種類が変化するとした。これがニュートリノが質量を持っている証拠と考えられている。しかし、ニュートリノ振動は地球を通り抜けてきたニュートリノが減衰しているとも考えられる。

発生した瞬間から光速で飛び去り、他の物質とほとんど相互作用しない。この性質は電磁波の特徴と同じだ。他の物質と相互作用しないのではなく、物質を構成する原子核を媒質にして伝わっていくのがニュートリノだ。最も波長が短い電磁波なのだ。ほぼすべての原子核をニュートリノが通り抜けてくる。短い電界のパルスは、原子核、陽子に対して電荷を供給する役割を果たしている。

ニュートリノを電磁波と考えると、原子核に軌道電子が落ちていかない原因が明らかになる。量子跳躍の原因は、原子核を媒質にするニュートリノがもたらす電荷により発生するガンマ線の定在波なのだ。原子核に含まれる陽子と電子の電荷が軌道電子を引き付けつつ、反発している。その軌道を制限しているのが原子核が発生するガンマ線の放射だ。原子核がガンマ線を放射することはシザースモードとして知られている。

物理学に潜む4つの間違いを修正することにより、量子力学、素粒子科学を修正して、真に合理的な自然のイメージを構築することが可能なのだ。

2019/07/13

天文学は間違いだらけ

地球の自転や公転を考えたとき、天文学が用意している回答は、慣性だ。地球や惑星は大昔に加えられた力で、永久運動のように太陽の周りを回転している。地球や惑星の自転も同じだ。宇宙は真空なので、一度回転させられるといつまでも回り続けると説明する。宇宙が真空なんて、都合の良いときにしか持ち出さないのが天文学のようだ。

たとえば、太陽系の運動を観測から導き出した動画がある。

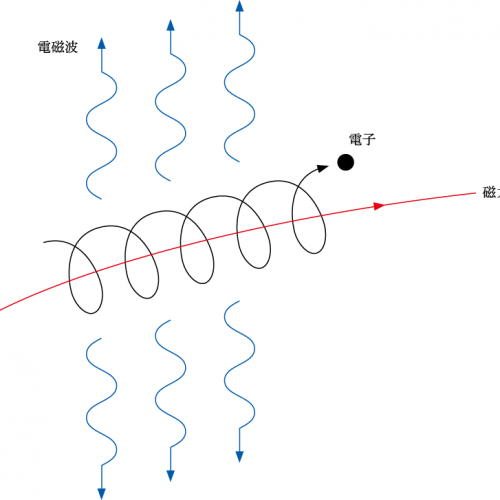

まるで磁場の中を荷電粒子が運動するような、螺旋を描いて太陽は突っ走っている。太陽の周りをまわる惑星は二重螺旋だ。

これを見ても太陽や惑星が慣性で動いていると信じる人は、中世の敬虔な信者と同じだ。太陽や惑星の運動は、明らかに電磁気に関係している。シンクロトロン運動だ。

一様な磁場の方向に回転子ながら進む電子、陽子と太陽、惑星は同じ動きをしている。

さらに天文学は中性子星、ブラックホールを重力で説明する。天文学では重要な説明になると重力しか持ち出さないのがルールだ。自転や公転では、宇宙は真空だからと説明したのは、すっかり忘れてしまう。宇宙は真空なので、簡単に放電するのだ。電流の源は星間物質だ。星間物質は陽子と電子だが、プラズマ状態なので、電離したまま宇宙を流れている。荷電粒子の流れはそのまま電流なのだ。電流が満ち溢れているのが宇宙と言える。

wikipediaより

雲のように広がっている星星は、電流で輝いている。天文学が説明するように、星間物質の陽子が重力で集まって重力で圧縮され核融合が起きる、ということは有り得ない。陽子はプラスの電荷を持つので、集まると反発力でまとまらないのだ。電気的反発力は重力の10^38乗倍も強い力だ。星間物質をまとめるには、同じ電磁気力の磁場の力でなくては、反発する星間物質をまとめることは出来ない。

重力が圧縮する核融合と言う幻想は、すぐに廃棄しなくてはいけないだろう。太陽が星間物質の流入で、電気的に輝いているというところからはじめないと、惑星の公転はまったく説明できない。ましてや自転の複雑な仕組みは、永久に手の届かないところに行ってしまう。

なぜ、天文学がこのような停滞を見せているかと言えば、ニュートンの万有引力に始まる、自然科学の間違いが原因だ。なぜこのような間違いが含まれ、それを解消できないのか? 現在の学会の社会的性質が、過去の間違いを認めないからだ。ある人が相対性理論が間違っているという私の主張に対して「いままでがんばって研究してきた人の努力はどうなる?」と言ったが、これが間違いを修正できない大きな原因であることがわかる。

現在とは、いまだに中世と同じ暗黒が続いているのだ。

2019/07/11

光速度不変と光子も間違っている

光に質量がなくて、空間を進むのであれば、光の速度はいつどこで測っても同じになるはずですが、じつは光速は測定する度にばらばらです。光速を考えるためには、光とは何か? 質量とは何かを根本から問い直すことが必要です。

まず、光は発生した瞬間に光速で飛び去ります。光は電磁波の一種です。したがって、光は電波と同じ電界の強弱が伝わると考えられます。電界の強弱は荷電粒子を媒質にして伝わります。光は、電界のパルスと考えられます。光は電界のパルスが周囲の空気分子などを媒質にして伝わるので、粒子ではありません。したがって、光には質量はないのです。粒子を媒質にしているので、観測の仕方によっては、粒子の性質が現れます。

では、電界は粒子と粒子の間はどうやって伝わっていくかと言うと、一瞬で伝わるのです。離れていても一瞬で伝わる、遠隔作用と言います。粒子に電界が当たると反対側に電界が再発生しますが、この電界の再発生に時間がかかるため、膨大な数の粒子を伝わっていく光は、空気中では秒速30万キロと言う上限があるのです。水の中では、粒子の密度が2桁以上増えるため、光速は空気中の3分の2に低下します。粒子の密度が低い宇宙空間では、空気中の光速度よりも速いことがレーダー観測で知られています。

次に質量とは何でしょう? たとえば、電子は電荷を持つ粒子です。電子に力が加わると後方に磁場が発生します。発生した磁場は電子を引き寄せるので、力に対する抵抗になります。物質は、陽子、中性子、電子で出来ています。中性子は陽子+電子であることが分かっています。つまり、物質は陽子と電子で出来ているのです。物質に力を加えると、陽子、電子の後方にそれぞれ磁場が発生して抵抗になります。陽子と電子は電荷が逆なので、磁場の向きも逆になって、互いに磁場を打ち消すので、磁力は外には出てきません。抵抗だけが外に働きます。この磁場による抵抗は、質量と同じ働きをします。電磁質量と言います。

光は電荷を持つ粒子を媒質にしていますが、光自体は電荷を持たないので、電磁質量は発生しません。光が粒子ではないかといわれたのは、アインシュタインが光量子説を主張したからです。光は粒子と波の両方の性質を持つことを「発見」して、ノーベル賞を受賞しました。しかし、先に説明したように光の粒子性は媒質である空気分子の性質が現れたものです。また、光電効果、コンプトン散乱は、電界のパルスで説明できます。光は粒子ではないのです。

光速は、媒質によって変化します。