Pages: << 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 59 >>

2017/11/19

ファラデーの電気力線

電気力線はプラスとマイナスが打ち消しあうと考えられています。しかしこのイメージはまちがいです。

マクスウエルがファラデーの実験結果を数式にまとめるときに起きた勘違いでした。ファラデーが考えていた電気力線は、プラスもマイナスも打ち消しあうことなく、それぞれが遠方に影響を与えるというものです。

遠方において、プラスの電荷がある場合、マイナスの電荷に引かれますが、マイナスと同じ力でプラスに対して反発力が発生します。これがファラデーの電気力線です。

クーロン力は、遠方においてもプラスとマイナスが打ち消すことはなく、別個に作用する力です。物質に引力、斥力が作用して、その物質内部で各々の力が均衡を図るのです。

「ファラデーの電磁気学研究における力・力能・粒子」(夏目賢一)によれば、ファラデーが考えていた力線は次のようなものだった。

「ファラデーにとっての力とは、力能によって生み出される緊張状態そのものであり、それは物質粒子を中心として「線」として伝わるものであった。確かに緊張状態は「傾き」や「変化量」として表現することができるが、それはあくまで「表現」に過ぎず、力そのものの「説明」ではなかった。すなわち、力は変化の源泉と位置づけられており、変化そのものではなかった。ファラデーにとって、力学的な運動やその傾向は力能によって生じるものであり、その関係を逆転させて、運動によって力を定義することはできなかった。」

電気力線で考えると、力線は途中で中和されずに、物質に作用した後、内部の合力として現れるものだった。ところがマクスウェルは、力線のイメージを熱から得ていた。熱は物質に至る前に相互作用する。現在の電気力線はマクスウェルによって作られたイメージなのだ。

ファラデーの電気力線が正しいことは、電磁波、つまり電波が直進することで証明されています。電磁波は電界と磁界が交互に空間を進みますが、もし、電界が途中で中和するようなことがあったとしたら、電波は途中で干渉しあい、曲がったり、消えたりしてしまいます。電磁波の直進性がファラデーの電気力線を証明しているのです。

ニュートンが惑星の運動において、斥力を排除してしまったことと同じことがマクスウエルにおいてあったのです。この電気力線のイメージは、量子力学の根本に間違った影響を与えています。電子が波として存在しなくても、非常な高速で回らなくても、原子核に落ちていかないメカニズムが可能です。

2017/11/15

誤解と共にパラダイムは変わった

まず、この年表を見ていただきたい。

ガリレオ 1564-1642

ケプラー 1571-1630

フック 1635-1703

ニュートン 1642-1727

ライプニッツ 1646-1716

カント 1724-1804

ヘーゲル 1770-1831

ファラデー 1791-1867

マクスウエル 1831-1879

ガリレオは地動説を唱えたことで知られるが、ガリレオのイメージしていた太陽系は、現在のような惑星が宇宙空間に浮かんで回っているというものではなく、惑星同士が棒の様な物でつながっていて、その棒がある場所を中心に回転している、というものだった。ケプラーは、棒を2つ使って惑星の楕円運動を説明した。

当時の科学と哲学は境界があいまいで、宇宙のあり方を哲学者も考えていた。カントはニュートンから半世紀後に「一般自然史及び天体論」を書いた。ニュートンの引力だけでは、いずれ宇宙はひとつの塊になる、と指摘、物体の運動には斥力が備わっていなければならないと言った。しかし、「一般自然史及び天体論」は発行しようとしていた出版社が倒産して、1世紀ほどの間知られることがなかったという。

ヘーゲルは「一般自然史及び天体論」を読み、ニュートンの引力―斥力はミクロな体系で成立するものであって、カントの誤解であると批判した。

ガリレオ、ケプラーの17世紀、カントの18世紀では、惑星の運動には、互いにぶつからないための力が働いている、という常識があった。それが19世紀のヘーゲルでは、常識でなくなっていた。原因はニュートンがケプラーの法則を数式化したとき、斥力を排除したからだ。おそらくニュートンは斥力を知っていたにもかかわらず、数式に現す事が難しいため、あえて切り捨てたのだと考えられる。

デカルトの考えていた宇宙、惑星同士が何らかの放射でぶつからないように動いている。17世紀から18世紀にかけて、この宇宙のイメージが知識人の常識だった。

斥力と同じことがファラデーとマクスウエルで起きた。マクスウエルがファラデーの実験結果を電磁方程式にまとめたとき、ファラデーは自分が抱いていた電荷のイメージとは違うとクレームをつけた。ファラデーの電荷は、プラスとマイナスが離れていようと、中和されることなく、別々に力を及ぼす力能(power)というイメージだった。それがマクスウエルの電磁方程式では、加算、減算の対象になり、中和されることになった。

このマクスウエルの勘違いは、ボーアの原子模型に継承されることになる。電子は、原子核の周囲を必死に回転しなくてはいけなくなった。

ニュートンが天体の運動を知ったのは、実験家のフックとの文通からだった。ファラデーも天才的実験家で、実験によって自然へのイメージを作った。それが理論家の手によって数式になったとき、誤解が起きた。パラダイムの変化には、誤解もあったのだ。引力と電荷に内包された誤解をアインシュタインは知ることもなく、相対性理論を組み立てた。その誤解は現在も続いている。

2017/11/14

金星のスーパーローテーションは静電モーター?

金星大気が90気圧もあるのは、強力な電位差のせいではないかと書いた。金星大気のもうひとつのなぞ、スーパーローテーションも電位差で説明できる。

金星の時速400kmの風は、東から西に吹いている。地球で言えば貿易風の方向だ。ここで地球に吹いている偏西風と貿易風が逆向きであることに留意して欲しい。

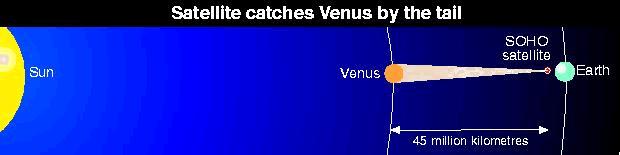

金星の大気は、プラスに帯電していて、地表はマイナスであると予想できる。地球大気も同じだからだ。ところで金星には磁場がほとんどなく、太陽風が吹き付けて、反対側からはイオンとして抜けていくことが探査衛星あかつきの観測でわかった。

http://www.stp.isas.jaxa.jp/venus/sci_escape.html

静電モーターの原理は、片側から電荷が流入して、反対側から電荷が抜けるという構造にある。つまり金星大気は、太陽側から強力にプラスの電荷が入ってきて、太陽の反対側ではそのプラスの電荷が宇宙空間に抜けている。静電モーターと同じ構造が金星大気にあるのだ。

ところで、地球では貿易風は金星のスーパーローテーションと同じ方向だが、偏西風は逆向きだ。これは地球大気は自転と同じ方向にファラデーモーターの向きに引っ張られているが、赤道付近の大気は、金星と同じ静電モーターになっているからだと考えられる。夜に雷が多いのは、大気中の電荷を電離層を通じて宇宙に逃がしているのだ。

2017/11/10

金星の大気圧はなぜ90気圧?

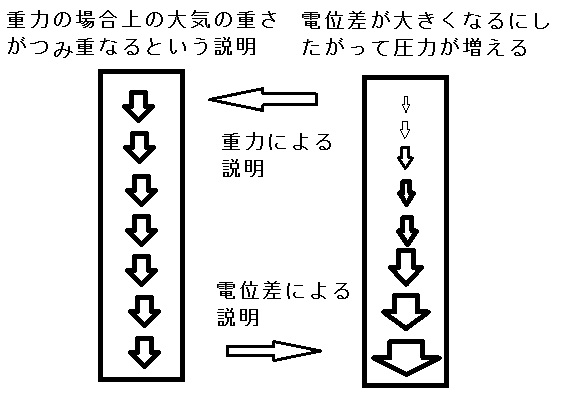

一般に大気圧は、空気の柱が上空まで続いていて、その重さが下の空気に加わっていると教えられている。金星の重力は地球とほぼ同じ8.9m/s2なので、重力が大気圧を作っていると考えれば、90倍の高さまで大気が存在することになる。

地球では、およそ30km付近で気圧がほぼゼロになる。90倍なら、2700kmだが、圧縮を考えれば数倍の高さまで金星大気が存在するはずだ。ところが金星大気の鉛直分布を見ると80km付近でほぼゼロになる。50km付近では1気圧で地球と同じ。大気圧の分布で見ると、地球の2,3倍程度の高度までしか大気が存在しない。

金星の地表から50kmの間に地球の90倍の圧力を生むメカニズムがあると考えられる。重力であるとは考えにくい。金星の重力は地球の0.9倍しかないのだ。以前、地球大気の圧力は電位差によるものと書いた。おそらく金星の大気圧が高いのは、地表と電離層の電位差によるものだろう。金星は磁場はないものの、大きく尾を引いていることが観測されている。金星の持つ電荷は大きいのだ。

ところが単純に電気引力によって空気分子が地表に引き付けられるのでは、重力とメカニズムは変わらない。大気の場合、上層ほどイオン化の程度が大きく、大気の電気抵抗が低いという特徴がある。大気上層は宇宙線によりイオン化されているからだ。そのため、大気中の電位差は、地表に行くほど大きくなって、上層では少なくなる。地球では50km付近では30万ボルトで一定になる。

この大気電位の大きさが大気の圧力差を作っている。一様な電場では、電気力線中に置かれた電荷は、同じ力で引き付けられるが、電位差がある電場では、電位差が高いほど引き付ける力が強くなる。電気引力の勾配が、圧力差として現れるのだ。調べた範囲では、金星の大気電位のデータはなかった。しかし、90気圧の圧力を作る電位差がきっとあるはずだ。

追記:20180909

電位差の大きさを示す観測データがあった。

"The electric wind of Venus: A global and persistent “polar wind”‐like ambipolar electric field sufficient for the direct escape of heavy ionospheric ions"

2017/11/05

太平洋火山帯の輪が閉じた

地球の自転は、太平洋火山帯のマグマをコイルにしたファラデーモーターであると指摘した。しかし太平洋火山帯は、ニュージーランドと南米の南端で途切れていた。

最近、イギリス、エジンバラ大学の研究によって、南極大陸の淵に91の火山が見つかった。これによって、太平洋火山帯の南側の回路がつながったことになる。

(School of GeoSciences, University of Edinburgh, Drummond Street, Edinburgh EH8 9XP, UK)

一般には、地球の自転は過去の衝突によって起きた回転の慣性によるといわれている。しかし、大気、海水、潮汐力の抵抗などからみても、慣性だけでは説明できない。また詳細な自転周期の観測では、自転速度が速くなったり遅くなったりしていることがわかっている。速くなるのは、明らかに慣性を否定している。

また海底にある海溝などの地形は、内部のマグマに牽引力がかかっているために、地球の自転方向にゆがんでいる。