Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 59 >>

2025/12/11

液体太陽と太陽の電気構造①

最近、太陽の表面が液体金属水素であるという説が現れた。元はPierre-Marie Robitaille博士が主張した説で、太陽が液体金属で出来ているという根拠は、太陽から放射される光のスペクトルが連続しているという点に基づく。一般に気体が放射するスペクトルは輝線スペクトルであることから、連続スペクトルは固体か液体によるものだと予想される。また、太陽表面で起きるフレアの挙動を観察しても液体であることを示しているという。

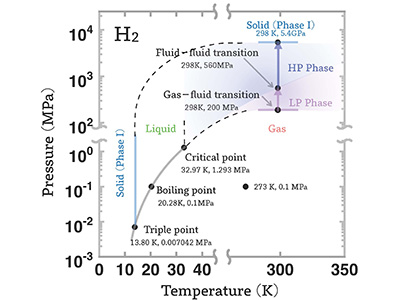

ところで水素ガスが液体(この場合は超臨界状態)になるためには何気圧必要だろうか?

この図では6000度の場合の圧力は書いていないが、液体水素には少なくとも200Mパスカル以上必要なことがわかる。200Mパスカルは2000気圧だ。太陽の重力は地球の28倍なので、単純に計算すれば、太陽の重力では不可能な圧力であることがわかる。しかし、電気的地球科学では大気圧は重力で作られるものではないと主張している。金星の気圧が90気圧あるのは、大気の電位差のせいである。20TeVの星間物質が流れ込む太陽なら、水素を液体にすることも可能だろう。(元の論文では液体金属水素となっているので5000Mパスカルの超高圧になる。ある記事によれば金属水素は495Gパスカル必要だという。)

Robitaille博士は太陽の重力で水素が金属水素になるかには触れていない。そこで太陽の構造はどのように理解できるのか?ちょっと考えてみた。そのために、まずフレアの様子を見てみよう。

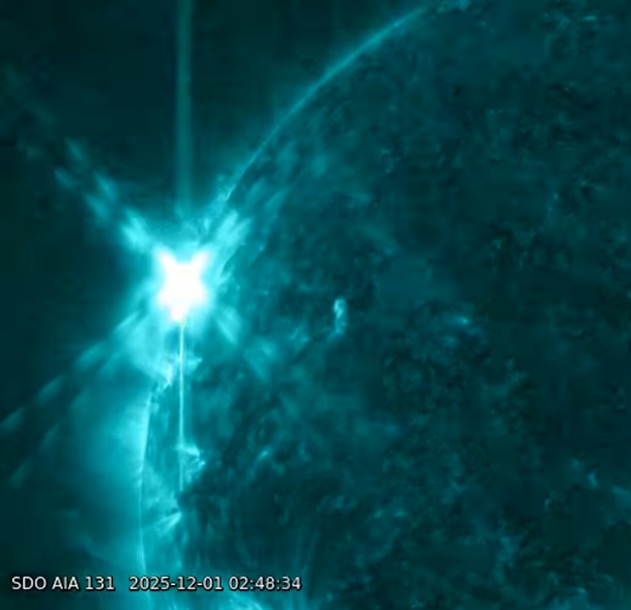

以前の記事でふれたように黒点とフレアは太陽のほぼ同じ低緯度から中緯度にかけ発生する。極と赤道では現れない。フレアは黒点のすぐ近くで発生する。フレアが発生した瞬間、鋭い光の放射が現れるが、直交していることから、制動放射ではなくサイクロトロン放射だ。強い磁場の中を荷電粒子が高速で動くことで発生するが、注目したいのは光の軌跡がきれいに点線を描いていることだ。

この光の破線はどうやって現れたのだろうか?

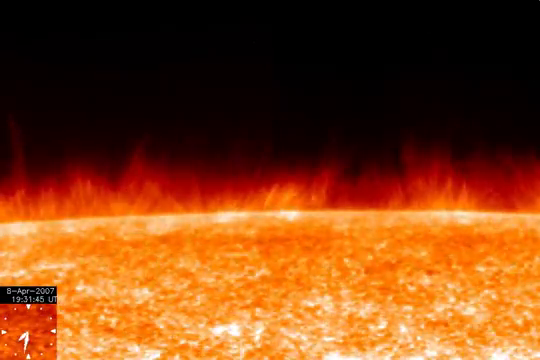

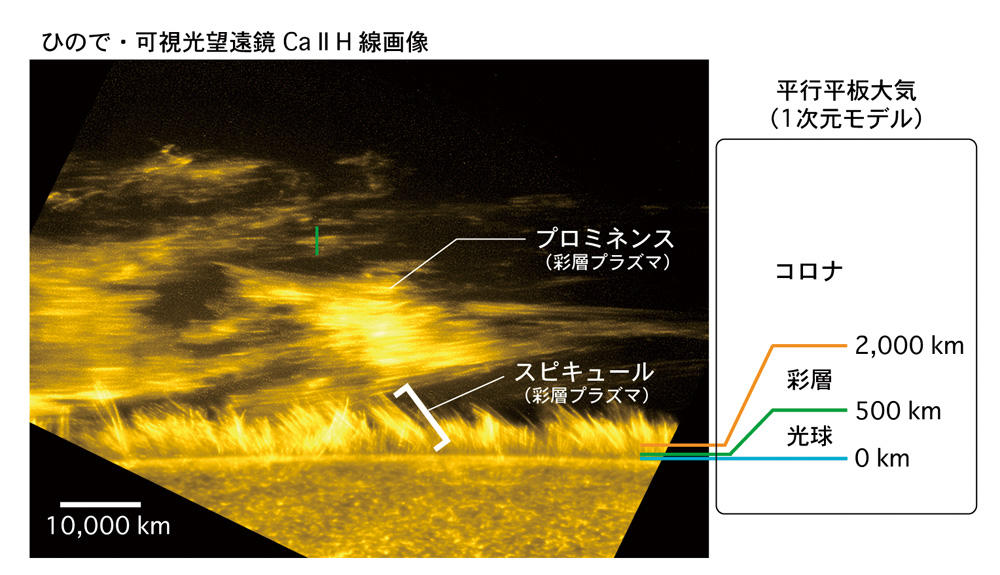

よく見ると光の破線が現れているのは彩層からコロナ層にかけてだ。フレアやプロミネンスと同じ位置で消える。

このことから太陽表面での物質の移動を考えてみた。

太陽には銀河風を構成する星間物質が流れ込んでくる。具体的には陽子3個、電子2個からなるプロトン化水素分子だ。プロトン化水素分子は通常見かけの電荷がプラスだが、銀河を漂ううちに電子が励起され、わずかにマイナスの電荷が大きくなっているはずだ。太陽の見かけはプラスなので、マイナスが優勢な粒子でなければ、太陽に吸い込まれてこない。太陽に近づいたプロトン化水素分子はコロナ層付近でいったん速度を緩める。太陽に近づくと太陽のマイナスの電荷が電気的反発力を発揮する。コロナ層でプロトン化水素分子は20TeVの励起した電子がエネルギーを放射する。コロナ層が200万度なのは銀河レベルのエネルギーを持つプロトン化水素分子のせいである。電圧の下がったプロトン化水素分子は彩層のなかをゆっくりと粒状班に向けて降りてくる。彩層内部ではプロトン化水素分子が濃縮され、陽子と電子に分解される。したがって彩層内はプラズマ状態のプロトン化水素分子で満たされているはずだ。しかし、太陽表面に到達するとプロトン化水素分子はバラバラになり、粒状班の中に取り込まれていく。

彩層と粒状班の境界にはスピキュールと呼ばれる細かな毛のようなものが見える。これが濃縮され、粒状班に流れ込む陽子と電子のプラズマだろう。

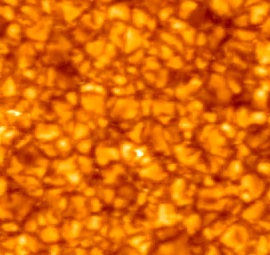

粒状班はひのでの観測によれば無数の円形磁場で抑え込まれた状態だ。円形磁場は太陽の自転により加速度を得た陽子、電子が発生させている。また粒状班は活発に対流しているが、重力と温度差が対流させているのではないだろう。磁場によるローレンツ力が上下の対流を生み出している。粒状班の形は乱れてはいるが、電流が作り出す六角形が蜂の巣のような形を構成している。

ここまでまとめるとコロナ層はマイナスが優勢、彩層はプラスが優勢、光球の粒状班はマイナスが優勢かプラスと半々となる。太陽の表面はダブルレイヤーになっている。

次に続く

2025/10/13

反陽子の寿命が少しだけ伸びる

反陽子を液体ヘリウムの中に入れると、その3%ほどの寿命が延びるそうだ。

https://kaken.nii.ac.jp/ja/report/KAKENHI-PROJECT-03402011/034020111991jisseki/

伸びると言っても3usになる程度なのだが、その原因が不明とのこと。

電気的地球科学では陽子が崩壊しないのはニュートリノの入射により、電荷が供給されているからだと予想している。電荷が反対で大きさが同じ反陽子なら、陽子と同じようにニュートリノが入射して電荷が供給されるので、崩壊しないと思っていたがそうではない。

陽子の膜が一部はがれ、内と外が逆転したものが電子と考えている。中間子は電子が大きくなった状態で、それが短時間のうちに大きさを変えて、電子まで縮小する。

π -> μ -> e

縮小するごとにニュートリノを発生させる。徐々に小さくなるのではなく、段階的に急激に縮小するようだ。急激に縮小した際の電界のパルスがニュートリノだ。陽子は崩壊するならK+中間子を経てe+になるらしいことが予想されている。

では反陽子はk-中間子を経てeに崩壊するのだろうか?色々調べたがまだわからない。

対称性が保たれているなら、反陽子は陽子と同じ寿命のはずだ。しかし、反陽子はあっという間に消滅する。これも対消滅とはわかっていない。

電気的地球科学では陽子は内部が空洞で、表面を膜のようなものが囲んでいると考える。膜の裏側はマイナスの電荷だ。対称性がないならこの膜は表と裏で性質が違うことになる。

2025/06/21

反重力装置の試作をクラウドファンディングで準備中

いつまでも理屈ばかり書いていても仕方ないので、反重力装置を試作するための費用をCAMPFIREでクラウドファンディングすることにしました。いま準備中ですが、公開する予定のページを見ることができます。応援、よろしくお願いします。

2025/05/27

原子核へのアプローチ

電気的地球科学ではその基本となる原子構造をSEAM(static electron atom model)のように原子核は複数の陽子が中間子(電子)により結合されていると予想している。しかし、標準理論ではどのようなアプローチをとっているのか?一度考えてみても損はない。

原子核の構造は量子力学が登場した1930年代から言及されていた。最初に原子核の模型が登場したのは液滴模型だ。原子核は陽子と中性子が強い力で結合しており、液体のように変形すると考えられた。たとえば、ウランの核分裂は液状の原子核に中性子が当たると中央にくびれが入り二つに分離する。分離した核断片は互いの電気的反発力で飛び去って行く。液滴模型は核分裂を説明するのに都合がよかった。

https://ne.phys.kyushu-u.ac.jp/seminar/MicroWorld3/3Part2/3P27/summary_3P2.htm

原子核にも原子のような規則正しい構造を求めたのが殻模型だ。殻模型では原子核内部は陽子と中性子が整然と並んでいる。殻模型は原子核の構造を計算することで、実験結果と比較できる。結果がわかりやすい予想と言える。殻模型をさらに微細に突き詰めたのがアルファクラスターだ。もっとも単純な水素原子核から重水素原子核、トリチウム、ヘリウムといった原子核が融合して出来ていく過程を説明することが出来る。SEAMはアルファクラスターを一歩進めた模型ということもできる。

標準モデルでは原子核内部にマイナスの電荷が存在することを認めていない。しかも、液滴模型、殻模型、アルファクラスターのいずれも原子核内部では陽子と中性子が区別がつかないことを述べている。また、原子核のハサミ振動といった変形について、具体的な仕組みを提案できないでいる。陽子同士が励起した電子で結合され、電子の一部は陽子に食い込んでいるとするSEAMは、原子核の具体的構造を予想できるうえ、陽子に食い込んだ電子の電荷が外に出ないことで、質量欠損も説明できる。

原子核が変形することも、1個あるいは2個の中間子で結合されている個所が動くことで理解できる。

殻模型、アルファクラスターからSEAMへ至るには、中性子の複合構造、原子核内部の電子の存在などハードルが高いが、理論としては優位性があると思われる。

2025/05/06

海はなぜしょっぱいのか?

バカボンのパパによれば、海がしょっぱいのはなめてみたからなのだが、天才じゃない人は海には周囲の陸地から岩石に含まれる塩分が流れ込んできて、それが長い時間かけて濃縮されたからと説明する。バカボンのパパのほうが説得力がある。海水の成分は以下の通りだ。

表-1 海水中に溶解する代表的10元素

成分元素

平均濃度

(mg/kg)

塩素(Cl) 18,980

ナトリウム(Na) 10,556

マグネシウム(Mg) 1,272

硫黄(S) 884

カルシウム(Ca) 400

カリウム(K) 380

臭素(Br) 64.6

炭素(C) 28.0

ストロンチウム(Sr) 13.3

ホウ素(B) 4.6

海水の話より

塩素とナトリウムの分量を見ると、Na->10556mg、Cl->18980mgとなっている。それぞれの原子量は23と35.45なので、Na->10556mgならCl->16270mgとなるはずだ。しかしCl->18989mgとなっている。つまり塩素が多い。NaClが溶けて海水をしょっぱくしているなら、海水中のNaとClは原子量に見合った割合になっているはずだ。

ところで電気的地球科学では海水中のCO2がミュオン触媒核融合で窒素と酸素の変換されると予想した。同じミュオン触媒核融合で考えてみると、

C(12) + O(16) + O(16) -> Na2(22)

C(12) + C(12) + C(12) -> Cl(36)

C(12) + C(12) -> Mg(24)

O(16) + O(16) -> S(32)

C(12) + C(12) + O(16) -> Ar(40)

ほかにもH2Oが絡んだ場合が考えられるが、海水中の成分と大気の成分の起源がミュオン触媒核融合で説明できる。