Archives for: 2005年December

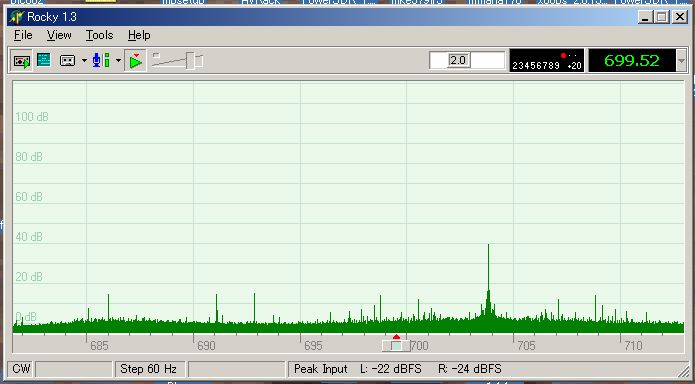

Rockyで動作確認

組み立てたSoftRockv5をRockyを使って、動作確認した。7MHzはコンディションが悪かったが、CWをワッチできた。

Rockyでの受信画面

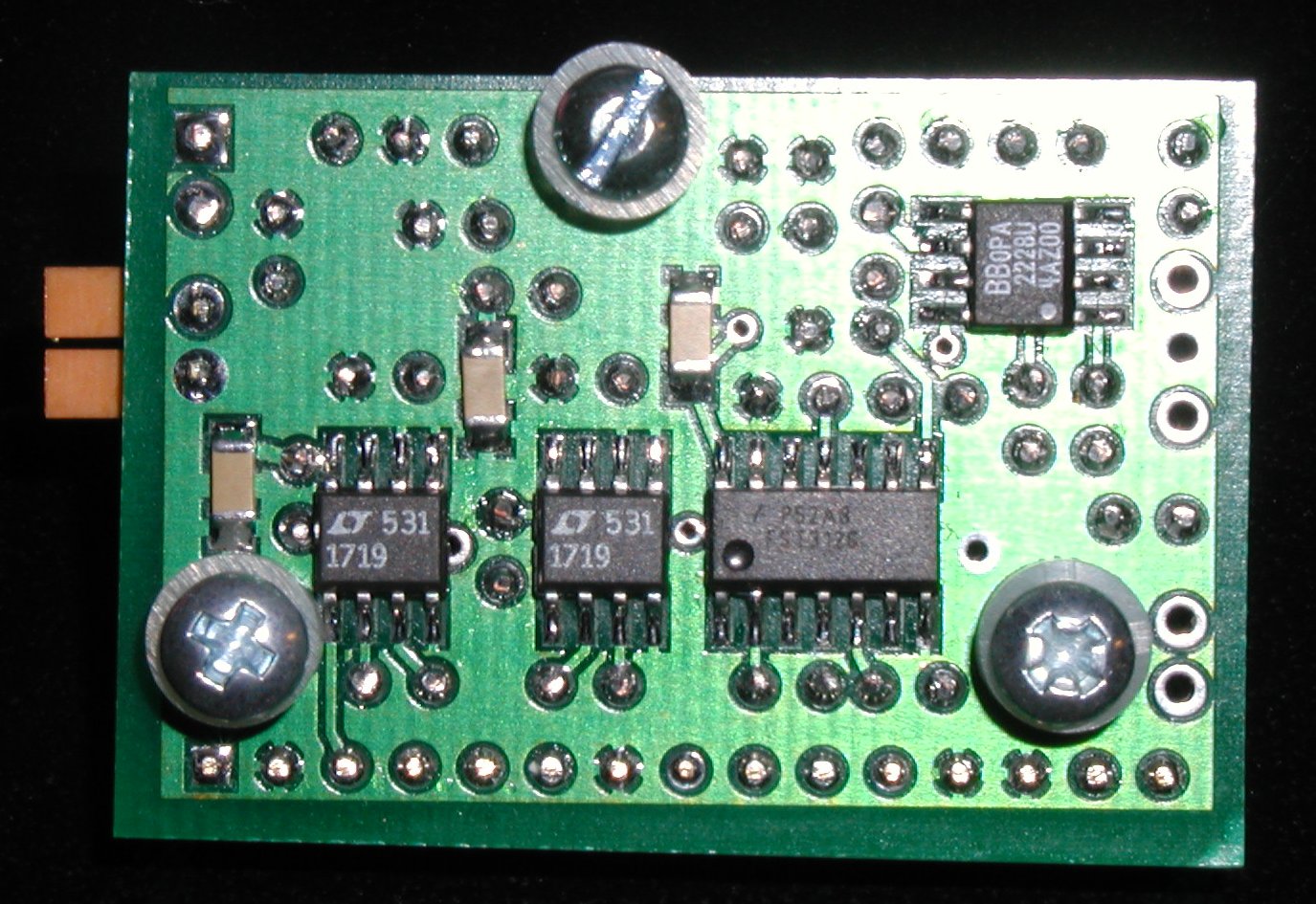

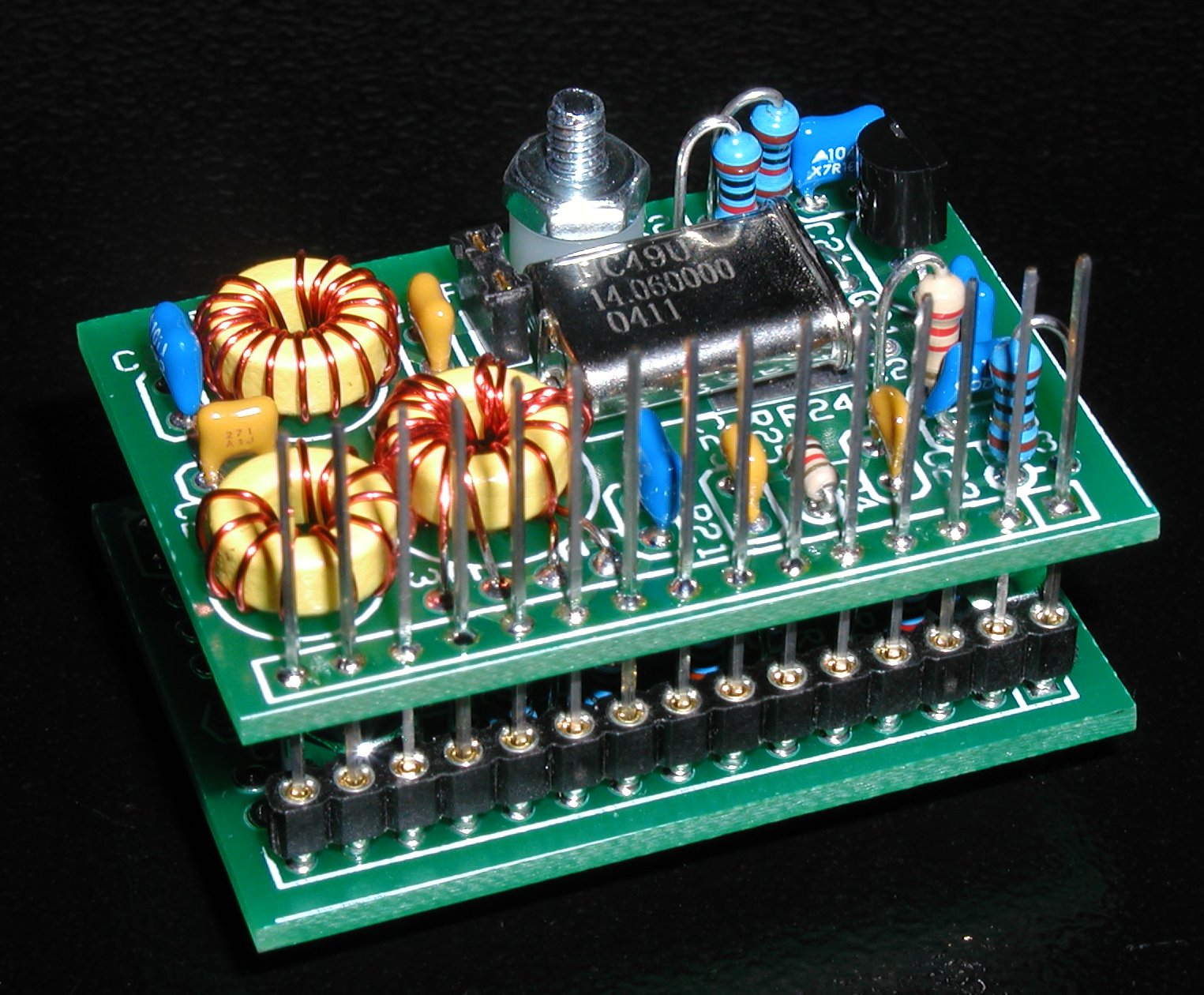

組み立てたSoftRockv5の各部画面

SoftRock V5 製作の覚書

昨日、SoftRockV5が届いた。早速組み立ててみたが、組み立てに関しての手順などを書きとめてみた。これはSoftRockv5.0Builder's Notesとして、MLにアップされているものを下書きにしている。正確ではないので、あくまで参考である。

QSDボード

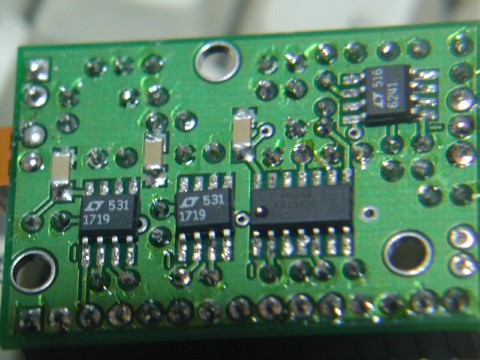

RF信号をH-modeミクサーでAFに変換するボードである。使われているのは、バススイッチのFST3126、コンパレータのLT1719が2個、オペアンプのOPA2228である。筆者が組み立てたキットにはオペアンプがLT6241になっていた。いずれもピン間隔が1.25ミリのSOPである。

最初にハンダ付けするのは、ICと0.1μFのチップコンデンサ。先にチップコンデンサをハンダ付けしていく。チップコンデンサは、ボードの表面に4個、裏面に3個つける。表面実装部品は、基板のランドに合わせたら、そっと片方の手で押さえておく。ハンダゴテの先に少しだけハンダをつけて、押さえるとハンダ付けが完了する。

少し難しいのがICのハンダ付け。基板にはハンダめっきが施されているが、そのままではうまくつかない場合があるので、あらかじめハンダゴテの先にハンダをつけて、パターン面をなぞっておくとつきやすくなる。

ICは方向を間違えないようにして、基板に乗せて、パターンに合わせたら、対角線上のピンを最初にハンダ付けする。固定されたら、順番にピンの上からコテ先で押さえていく。必ず、ルーペでハンダブリッジができてないかを確認しておく。ICの向きは、基板の画像を参考にした。

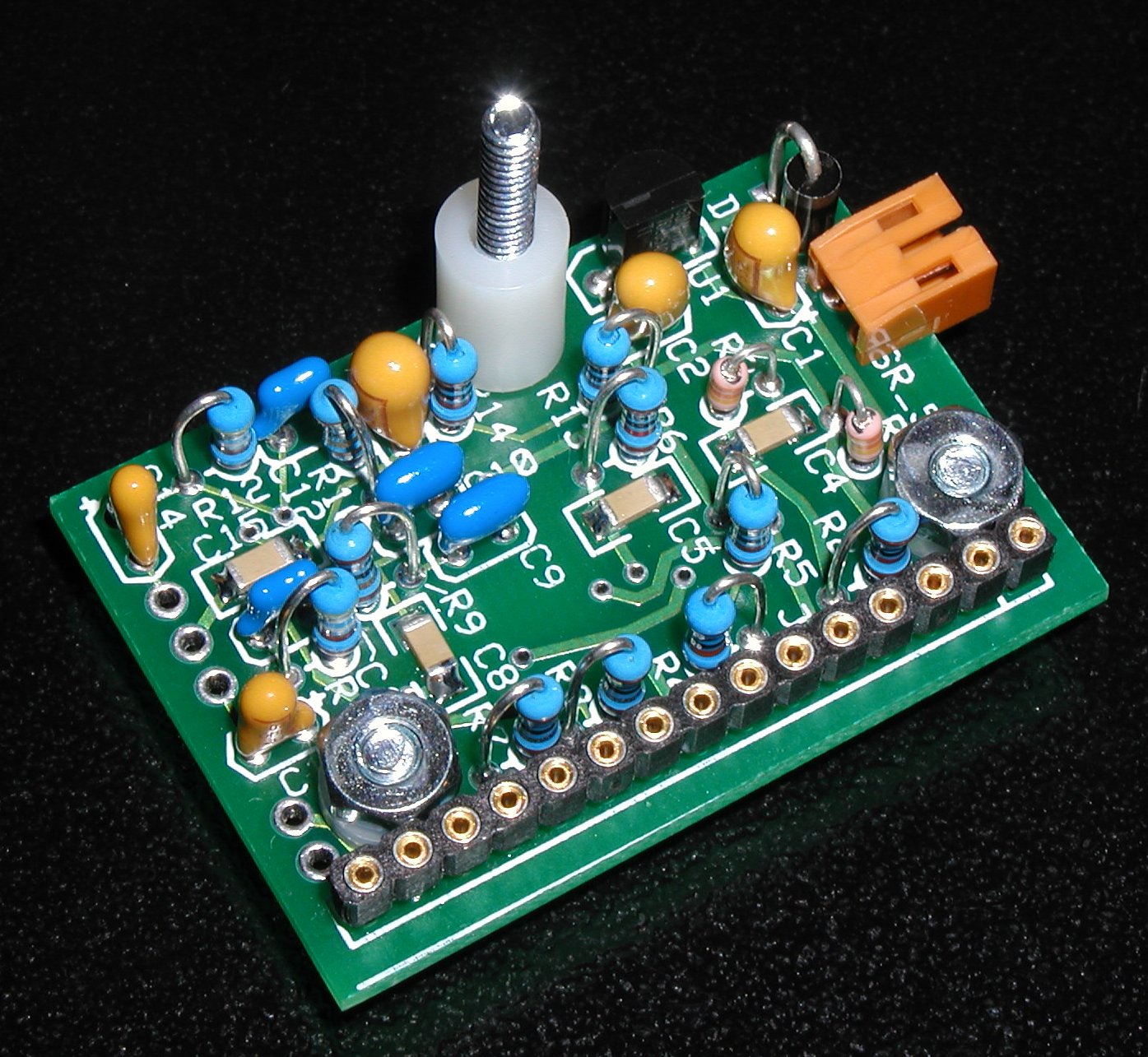

次に抵抗をハンダ付けしていく。抵抗のカラーコードが読みづらかったので、筆者はすべてデジタルテスターで確認しながら、ハンダ付けした。抵抗を基板に配置するときは、基板上にシルク印刷で○のついている方に本体を乗せて、短い線で指定されているホールにリード線を曲げて入れてやる。ボードが狭いので、指定されたとおりに配置する。抵抗に限らず、すべての部品の足をできるだけ短くするようにしないと、あとでOSCボードが乗らないので、注意。

コンデンサは、ルーペで容量を確認しながら作業する。黄色の0.1μFや10μF、1μFには極性がある。足の長いほうが+。ダイオードと三端子レギュレータのの向きには、注意。最後に15ピンのヘッダーピンを差し込んでハンダ付けすれば、おしまい。すべての部品の方向などは画像を参考にして欲しい。

OSC/BPFボード

こちらはとくにハンダ付けに苦労する部品はない。作業は、コアにホルマル線を巻くことからはじめる。回路図の左下にL21、L22、T21の巻線が書いてあるので、指定どおり巻いていく。巻終わったら、ホルマル線の先を磨いて、ハンダメッキをしておくと作業がやりやすい。

C、Rは、バンドによって指定が異なるので、7MHzと14MHzの師弟を間違えないようにハンダ付けしていく。ここでも抵抗は、テスターで確認した。コンデンサの容量がわからないときは、ルーペで確認すると101Kなどと書いてある。JP21のジャンパ線は、RF入力をアースするためなので、使わなければ何もしないでおく。最後に15ピンのヘッダーピンを差し込んでおしまい。

画像はいずれもSoftRockのMLから

長波帯を直接聞ける!

なんとすごいページを見つけた。ビデオキャプチュアカードを改造して、サンプリングレートを400KHz以上にアップするやり方が書いてあった。アンテナをつなぐと直接長波帯を受信できてしまう。さっそくビデオキャプチュアカードを手配してみた。

2005/12/28 16:41:23,

2005/12/28 16:41:23,