Category: ニュース

現代オーディオの弱点

November 27th, 2016日本ではすでにオーディオブームは去ったと思っていたが、一部のマニアはより深く、オーディオを探求しているようだ。ネットを見るとあちらこちらにオーディオ関係のページを見ることができる。

筆者も昔オーディオ店でバイトをしていたことがある。ただの店番だったが、当時の高級オーディオに触れる機会があった。マッキントッシュ、JBLパラゴン、アルテックなどを暇なときに聴いていた。近所のジャズ喫茶にもよく行った。そこにはJBLの4350が置いてあって、バイトで肥えていた耳にも、いい音だということがわかった。

いい音というのは、難しい。HiFiは原音に忠実という意味だが、クラシックを除けば、ほとんどの音楽には、すでに電気回路が含まれているので、原音の歪まで忠実に再生するのが、いい音なのかという疑問もある。いまでは音源のほとんどを電気的に操作している音楽が多いので、HiFiといい音との垂離が大きい。

しかし変わらない音源がある。ひとの声だ。多少エコーをかけたりしている場合もあるが、人間の声は、オーディオを判定する際の重要な指標になる。普段、生の音楽を聴く機会の少ない人でも、ひとの声は日常的に聴いている。声に対する経験値は、ほとんどの人が高い。

ところで、オーディオは、技術的に進化してきた。真空管からトランジスタ、A級増幅からD級増幅、デジタル処理などが、オーディオの質を向上させてきた。しかし、エジソン以来変わっていない物がある。スピーカーだ。

スピーカーは紙の膜を磁石で振動させ、空気の圧力差を生み出す。100円ショップのスピーカーから、数千万円の高級オーディオまでこの原理は同じである。スピーカーの欠点は、多数の合成波形であるオーディオ信号を、ひとつか多くても3つくらいのスピーカーで再生するところにある。

たとえば、ピアノとサックスのジャズを録音すると、2つの楽器の合成波形を電気的に得る。これを再び空気の振動に変えるとき、おかしなことが起こるのだ。

スピーカーが1つのシングルスピーカーで考えると、数十ヘルツの低音から20kHz近くの高音まで、同じ紙の膜で空気を振動させる。このとき、起こるのは、最も低い周波数で振動する膜の上に、高い周波数の振動が乗っている状態になることだ。

オーディオを聴くときに、楽器が録音した位置で聴こえてくることを、分離がいい、定位が優れている、とかいう。しかし前述のように低い周波数の振動上で高い周波数の振動が生じている状態では、それぞれの音源は、混ざり合った状態としてしか再生されないことは明らかだ。どんな高級スピーカーでも原理的に、元の音源とは異なる波形としてしか、空気を振動させることができない。定位はステレオの特性だが、分離はモノラル録音でもわかる。はっきりとわかるのは、ひとの声、ボーカルを聴いたときだ。

現代オーディオの弱点とタイトルを付けた理由だ。では解決策はあるのか、といえば、YESである。続く

貧乏暇なしの諺どおり、去年はぜんぜん時間が取れなかった。レーザー検波もまったく手をつける事ができない。それでもやることは次から次へと出てくる。

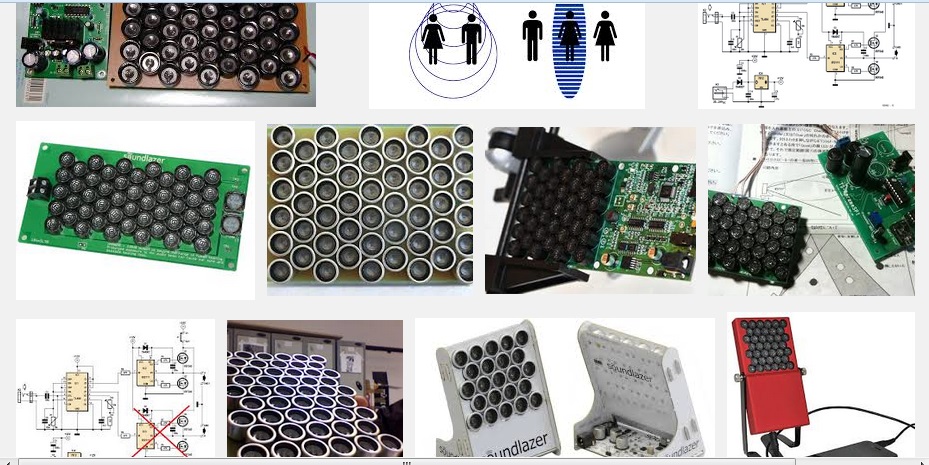

もう、7年前になるがパラメトリック・スピーカーキットを出した。ドイツの雑誌にも記事が載った。気がついたら、世界中でパラメトリック・スピーカーを作っている人が出てきた。なんかうちのキットが色あせてきている。それで考えたのだが、前からのアイデアを実際に作ってみることにした。少し回路的には面倒になるが、できれば、大幅なコストダウンが可能になる。

もうひとつは、バイクの世界のことになるが、CDIを作ってみようと思う。CDIを自作している人は多いようだ。でも、点火ー放電に関しては、みんな同じ方法だ。電波畑の人間としては、ちょっとちがった点火方法を試してみたい。

今年も頭の中ではやることが一杯になってしまった。いくつ実現できるかわからないけど、やるしかない。雪も少ないことだし、時間はあるだろう。

ブーンブーンブーンの真相

August 19th, 2015夜寝ているときはいつもラジオを聴いている。8月になってNHKのラジオ深夜便では、ビギンの『ハンドル』が毎晩聴こえていた。最初は何気なく聴いていたのだけれども、「ブーンブーンブーン」という歌詞を聞いていくうちに歌の光景が、うつらうつらと浮かんできた。

どうやら、港町の居酒屋に嫁いだおばちゃんが、旦那に向かってしゃべっているらしい。しかし、何回か聞いているうちに、どうも、何かがおかしいと気がついた。聞いているラジオは電離層で反射した電波なので、聞こえにくいときがよくある。そこでRADIKOで録音、書き起こしてみた。

『ハンドル』 歌:BEGIN 詞:比嘉栄昇

書き起こしてわかったのは、これ、デュエット曲なんだということ。四角の部分が旦那の歌詞なのだ。二人の歌詞が交互に歌われているので、何か変な感じがしたのだ。

歌の状況はこうだ。

「昔ふるさとに帰れんかった男」が始めた郷土料理屋に通っていた女が、そこの息子と結婚、店を継いだ。いつの間にか先代は亡くなって、同郷の常連もいなくなった。子供も大きくなって家を出て行った。旦那は店が開く前に釣りに行く身分だ。店の改装資金を借りに今日は銀行に行く予定がある。出かけようとしたら、車のハンドルがサカナ臭かったので、愚痴を言っている。

いくら会社登録している居酒屋でも、夫婦そろって銀行にいく必要はない。改装資金といっているのは、口実で実際は運転資金がほしいのだろう。つまり、経営が傾いてきているのだ。だから、社長婦人は無理に改装しなくてもいいと言っている。どこにでもあるような話なのだ。

地方から出てきた男が街で女と知り合って、居酒屋をやりながら家族を作った。そこで生まれた旦那はブリキのバスで遊びながら居酒屋の店先で育った。おもちゃのバスのハンドルを握っていたんだけれど、いまは本物の自動車のハンドルを握っている。ブリキのバスは、家族を乗せる自動車へと変わった。家族に店に飲みに来ていたおねーちゃんが加わった。子供も育てあげた。タバコの焦げ跡のあるテーブルで3世代そろってにぎやかで楽しい食事もあった。いまの家族は元おねーちゃんひとりになったけど、いまも立派にハンドルを握っているんだ。ブーンブーンブーンには、そうした実感がこもっている。

ハンドルは家族を養ってきたことの象徴なのだろう。

しかしもうひとつ気になるフレーズがある。

「今日はどこまで行きます ですか?」

ブリキのバスで、子供と一緒に遊んだときの会話が浮かんでくる。きっと子供は親のしゃべった口調を真似たはず。「ます ですか?」には、奄美大島出身の人がしゃべっていた記憶があるが、勘違いかもしれない。

それにしても、どこに行くのではなく、どこまで行くのかを聞いているのはなぜだろう? そう思って気がついたのがこの歌だ。

「思えば遠くに来たもんだ」とは距離を指しているのではない。長い時間の経過がある。改装する店を考えたとき、子供のころ遊んだ記憶が浮かんできた。「今日はどこまで行きます ですか?」は子供の視点から問いかけているのだ。私の人生はここまで来てしまった(年をとった)。いつまで今日という日があるのだろうか? まるでレプリカントが博士に迫っていう台詞だ。

子供のときと同じ建物に住んでいる、というのは、『パーマ屋ゆんた』で歌われた、故郷を出て行くテーマとは違うのだろうか? しかしお終いの「今日はどこまで行きます ですか?」が社長婦人でもなく、旦那でもない口調で歌われていることに気がつけば、『ハンドル』が『パーマ屋ゆんた』と同じストーリーにあるのだとわかる。二人以外の誰かが、この生はどこまで続くのだろう? と投げかけたとき、島を出た人々の暮らしが『ハンドル』に描かれていると見えてくるのだ。

Soft66LCをBCLに使うためのヒント

March 20th, 2013

Soft66LC4がリリースされて約1年経ちます。おかげさまで約300台くらい出荷しました。当初、Soft66ADをリリースしたころは、主にアマチュア無線の用途で使用するユーザーが多かったのですが、最近はBCLで使用される方も増えてきたようです。アマチュア無線の場合は、バンドに合ったダイポールアンテナなどを使用する場合が多く、SDRのメリットを十分に活かせる受信環境でした。ところがBCLの場合は、広帯域のアンテナを使う場合があって、場合によっては受信に支障がある報告も受けています。

とくにアクティブアンテナを使って受信すると、抑圧、混変調が起きる例があります。これは、SDRの多くが共振回路をもたないために現れる現象です。ヘテロダイン式受信機では、アンテナ入力のすぐ後に同調回路を持っています。ここである程度のフィルタがかかるために、強力な信号が近傍にあっても、目的信号に影響を与えることは少ないのです。ところがSDRでは、同調回路ではなくバンドパスフィルタを使っています。そのため、バンド内に強力な放送局があると、ミキサーで飽和しやすくなります。Soft66LC4では、RFアンプにアッテネーターが入っていますが、アクティブアンテナを使うとゲインがありすぎて、アッテネーターも効果を失ってしまいます。

Soft66LC4の性能を十分に活かすためには、プリアンプのないアンテナを強くお勧めします。プリアンプが入っていてもマグネチックループアンテナのようにアンテナ自体に共振機能のあるタイプは、大丈夫です。また簡易的なプリセレクタは非常に受信性能を挙げる効果があります。

サウンドカードも受信性能を左右しています。SDRのダイナミックレンジは、サウンドカードの性能で決定されます。16bitより24bitのほうが良い結果を得られます。アンテナ、受信機側ではなるべく増幅を減らし、サウンドカードのダイナミックレンジを広くするのがSDRで受信する場合のコツです。

5-139.7mm to 4-100mm

December 30th, 2012世の中で有りそうでないものといえば、5穴から4穴への変換アダプターだろう。世界中ググッてみたけど、なかった。何に使うかといえば、XTRackをジムニー(SUZUKI SAMURAI)にはかせるために必要なのだ。

ジムニーの場合、フロントにフリーホイールの出っ張りがあるので、さらに難しい。いくつかのメーカーに問い合わせてみたところ、ようやく作ってくれるところを見つけた。

現在、サンプルを製作してもらっているところ。構造が複雑なので、ちょっと高めの価格になりそう。ジムニーにクローラーを付けたいという方で、人柱になってくれる人を募集中。

2013.1.18

どうも、構造に無理があるらしく、現在製作を中断している。鉄で作ってくれと伝えているのだけれども、アルミのほうが削りやすいらしい。でも強度が・・・

重要なお知らせ・メールアドレス変更

December 30th, 2012このブログから連絡を受け取るためのメールは、2回転送の後、管理人のもとに届くようになっている。ところが最終的にメールを受け取るリムネットのメールサーバーが、勝手にフィルタを掛けるようになってしまった。そのため、メールの一部が届かないという状況が続いていた(最近、ようやくリムネットのメールサーバーが原因であるとわかった)。

そこで、メールアドレスを総入れ替えすることにした。しばらく、混乱するかもしれないが、ご容赦いただきたい。

いままで連絡を取ろうとして、返事が来なかった方は、Contactからもう一度メールを送ってみて欲しい。リムネットで削除されていた可能性が高い。

リムネットのアドレスは、インターネットの草創期に取得したので、愛着のあるアドレスだけど、届かないのでは仕方ない。