Archives for: 2009年July

複眼式望遠鏡

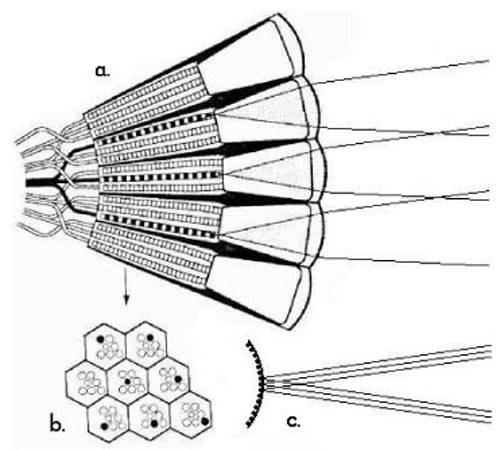

July 7th, 2009昆虫の複眼は、複数の目が同じような画像を捉えていると思われている。こんな感じだ。Bugs for Thugsより。

ところが複眼は、次のような構造を持っている。SPIEより。

もう少しモデル化するとこうなる。Daily Techより。

つまり複眼は、ひとつひとつの個眼が非常に狭い視野を持っていて、それが数百から数万個集まって全体の視野を構成している。個眼ひとつの受光細胞は、非常に少ないので像というよりは、明暗がわかる程度だと思われる。

デジタルカメラのCCDは平面状に受光素子を数百万個持つが、それぞれの素子にレンズをつけて、半球状に配置したのが複眼だといえる。

ところで望遠鏡はなぜ大きく見えるのか? それは視野が狭いからだというと間違いだろうか? 遠くのものは、視野に占める面積が小さい。レンズにより、その面積を大きくしているために、望遠鏡では遠くのものが大きく見えるわけだ。

デジタルカメラには、CCDの素子ひとつに対応する画素を増やして、ソフト的に拡大する機能が付いている機種がある。これを考えたときに浮かんだのが、複眼構造をもつ望遠鏡だ。

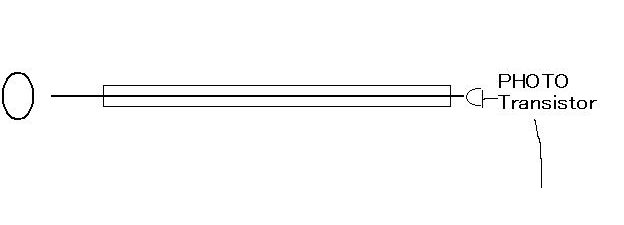

非常に細長い筒を通して、対象物の光を受光する。1つの筒で1個の画素を受けるので、全体の像をつくるには、筒が数万本必要になるだろう。

複眼式望遠鏡の利点は、レンズを用いないので色収差がないことである。筒の精度さえ保てれば、メンテナンスも不要だ。宇宙空間で使う望遠鏡にぴったりだと思う。

難点もある。筒の直径と長さで解像度が決まってしまう。高解像にするためには、筒が大量に必要となる。筒の直径を狭めると、回折が起きてしまう、など。

10X10の画素ならすぐに作れるような気がするけど、いまのところアイデアだけ。

-------------------------------------------------

作った人がいた! 世界は広い!

米研究者、昆虫の複眼から原理を得た歪みがない革新的な新方式のカメラを開発

https://www.afpbb.com/articles/-/2942005