Soft66 + GPS

October 21st, 2009

Soft66ADはたいへん好評で、最初のロットがもうすぐなくなってしまう。次のロットでは、大幅な変更を考えている。

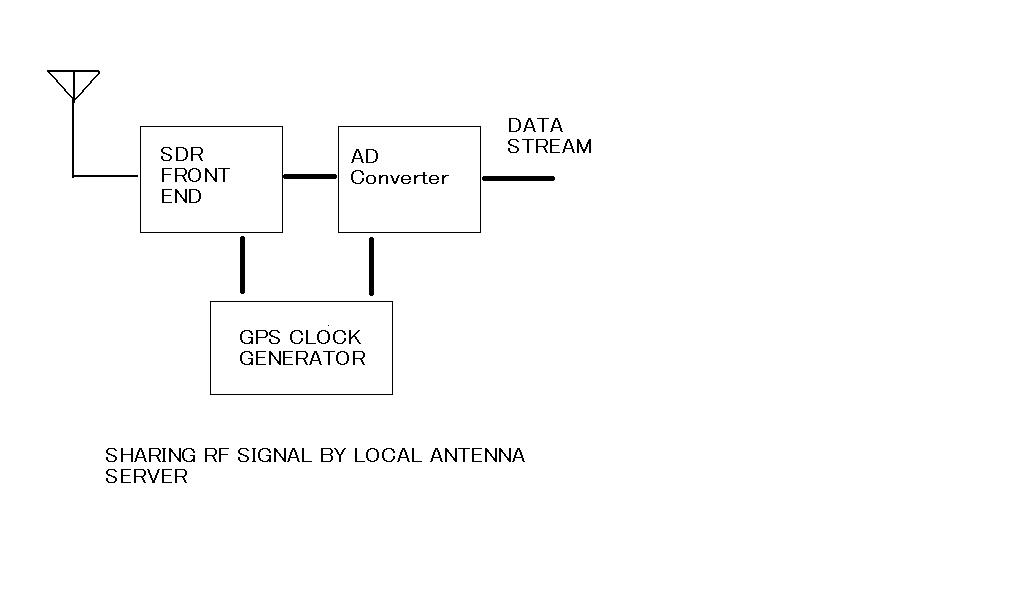

ひとつはGPSにより校正されたクロックの使用で、GASのために使えるLocal Antenna Serverとしての機能を追加すること。地球上どこでも共通したLoを持った受信機だ。

もうひとつはデジタルとアナログの絶縁。現行のSoft66ADはデジタル部分とアナログ部分が混在しているので、いくつかの周波数でノイズを拾ってしまう。これをアイソレータで絶縁する予定。

ほかにもAGCを追加して、混変調を抑えたりと追加機能はいくつかある。今年中にリリースできればと考えている。

GPS Clock generator

September 21st, 2009ネット上でRF信号を共有するためには、デジタルデータに変換するときに、高精度のクロックを使用することが必要だ。周波数の精度も重要だが、AD変換するときのクロックにも精度が求められる。

GPSを利用したクロックは、地球上で共通したクロックとして使用できるので、最適だと思う。

10MHzのGPSクロックは、わりと簡単に入手できそう。作るのも難しくないようだ。暇ができたらやってみようかな。

I2C with FT245RL

August 29th, 2009Soft66ADHはFT245RLでAD9834をコントロールしている。プロトコルはSPIだ。ちょっと事情があって、I2Cを使えないか試しているところ。同じFTDI社のFT2232を使えば、ドライバがI2Cをサポートしているので楽なのだけれども、少し高価なのとパッケージが大きめなので、FT245RLでやれないか調べていた。I2Cでは、データの区切りにスレーブからの信号を受ける必要がある。SPIのような送りっ放しにはできない。いろいろ調べたら、BitBangモードにSynchronousモードというのがあった。これはReadとWriteを交互に行うらしい。Synchronousモードを使えば、できそうだ。経過はまた次の機会に報告する予定。

複眼式望遠鏡

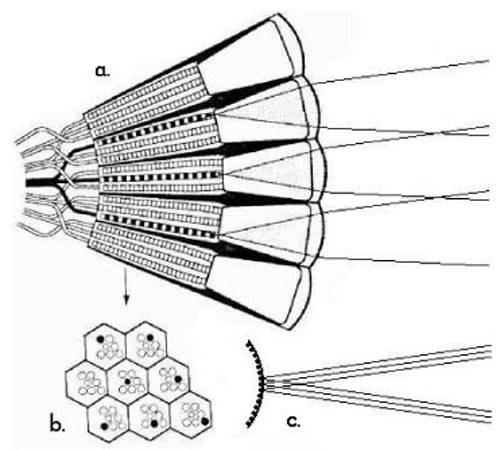

July 7th, 2009昆虫の複眼は、複数の目が同じような画像を捉えていると思われている。こんな感じだ。Bugs for Thugsより。

ところが複眼は、次のような構造を持っている。SPIEより。

もう少しモデル化するとこうなる。Daily Techより。

つまり複眼は、ひとつひとつの個眼が非常に狭い視野を持っていて、それが数百から数万個集まって全体の視野を構成している。個眼ひとつの受光細胞は、非常に少ないので像というよりは、明暗がわかる程度だと思われる。

デジタルカメラのCCDは平面状に受光素子を数百万個持つが、それぞれの素子にレンズをつけて、半球状に配置したのが複眼だといえる。

ところで望遠鏡はなぜ大きく見えるのか? それは視野が狭いからだというと間違いだろうか? 遠くのものは、視野に占める面積が小さい。レンズにより、その面積を大きくしているために、望遠鏡では遠くのものが大きく見えるわけだ。

デジタルカメラには、CCDの素子ひとつに対応する画素を増やして、ソフト的に拡大する機能が付いている機種がある。これを考えたときに浮かんだのが、複眼構造をもつ望遠鏡だ。

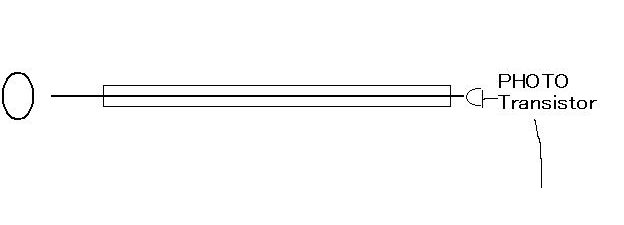

非常に細長い筒を通して、対象物の光を受光する。1つの筒で1個の画素を受けるので、全体の像をつくるには、筒が数万本必要になるだろう。

複眼式望遠鏡の利点は、レンズを用いないので色収差がないことである。筒の精度さえ保てれば、メンテナンスも不要だ。宇宙空間で使う望遠鏡にぴったりだと思う。

難点もある。筒の直径と長さで解像度が決まってしまう。高解像にするためには、筒が大量に必要となる。筒の直径を狭めると、回折が起きてしまう、など。

10X10の画素ならすぐに作れるような気がするけど、いまのところアイデアだけ。

-------------------------------------------------

作った人がいた! 世界は広い!

米研究者、昆虫の複眼から原理を得た歪みがない革新的な新方式のカメラを開発

https://www.afpbb.com/articles/-/2942005

Soft66ADの改良

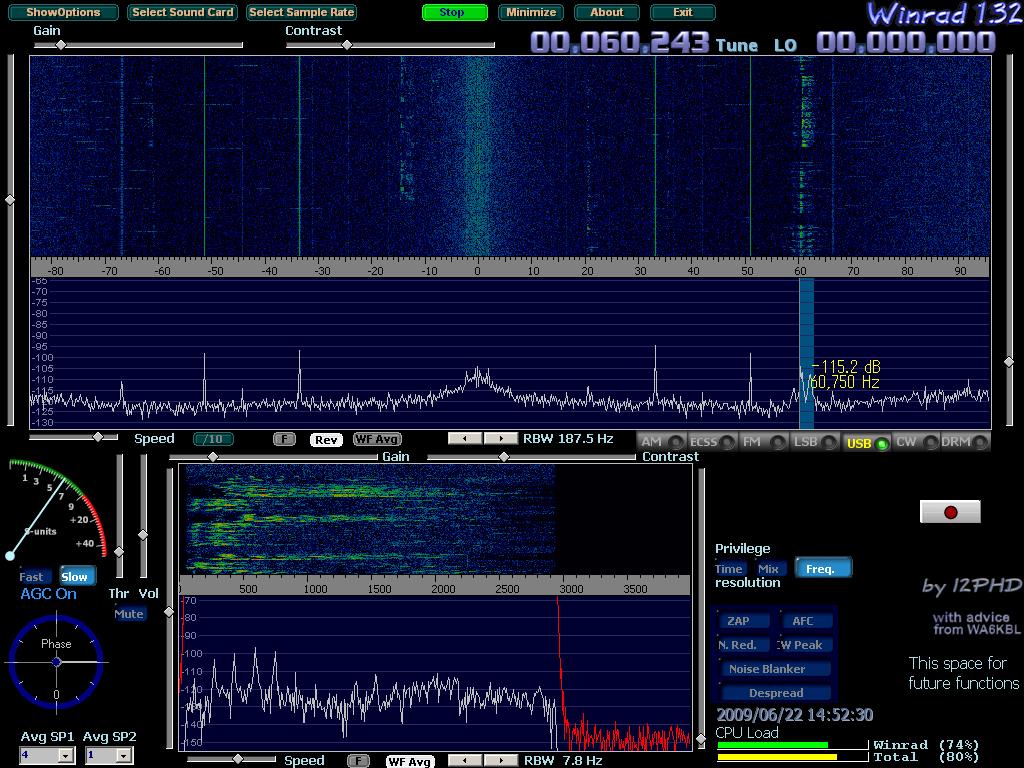

June 22nd, 2009Soft66ADの回路を見直している。冗長な部分を思い切ってカットしてみた。また90度の位相差を作っているジョンソンカウンタを若干修正した。結果、基板上に余裕ができたので、バンドパスフィルタを載せる面積ができた。画像は、6mが開けたときの受信状況。

まだテスト段階、リリースするためには、いくつか解決する問題が残っている。

global antenna server

May 30th, 2009MAKEのプレゼンでは、パラメトリックスピーカーの解説を行った。GASサーバーは用意していたのだが、会場で無線LANが使えなかったからだ。今年は、GASの普及に力を入れて行きたいと考えている。

http://antenna.homeip.net:8080/

興味のある人はここで、ストリーミングしているので試して欲しい。接続方法は、この辺に書いてある。サウンドカードを2枚使うときれいに受信できる。1枚目のサウンドカードでWindowsMediaPlayerの出力を行い、同じサウンドカードのWAVEからRocky、SDRadioの入力を指定する。

現在は21.2MHzの中心周波数を設定している。切れているときは、メールをいただければ、動かすのでぜひ試して欲しい。